Tempora/Nummer 5/Text

| ←Nr 4 | Tempora Nr. 5 - Juli 1999 |

Nr 6→ |

TEMPORA

Nr. 5

Arbeit

INHALT

4 . . . Die Kreative Sicht

- von Professor Frederick Mayer

8 . . . Man müsse ja...

- Gedicht von Liesel Willems

9 . . . Zeitblende

- - Ferropolis, Stadt aus Eisen

- - Museen der Arbeit

10 . . . Berufliche Bildung für alle

- von Professor Dr. Hermann Schmidt

13 . . . Arbeit - Familie - Ehe

- Erfahrungen eines Ehepaares

16 . . . Workaholics

- Aspekte dazu von Dr. Med. Nosrat Peseschkian

21 . . . Zeitblende

- Schüler aus Vossenack setzen sich für verfolgte Minderheiten ein

22 . . . Arbeit - Arbeitslosigkeit

- ein Interview mit Rita Kleinwegen-Bätz

26 . . . Unbezahlte Arbeit von Elena Afscharian

30 . . . Kinderarbeit von Jens-Uwe Rahe

34 . . . Lesezeit - Kinderarbeit

- Buchbesprechung

36 . . . Neue Arbeit

- von Professor Frithjof Bergmann

44 . . . Leben und Arbeit

- Perspektiven für die Zukunft

46 . . . Zeitenwende für die Arbeit

- von Roland Greis

49 . . . Zitate

50 . . . Ein langer Weg

- Gedicht von Roland Greis

51 . . . Eine neue Ethik der Arbeit

- von Friedo Zölzer

TEMPORA

- Nr. 5 - Juli 1999

Die Globalisierung unseres Planeten erfordert in allen Bereichen ein

gänzlich neues Denken und Handeln. TEMPORA beschäftigt sich auf

dem Hintergrund der Bahá’í—Lehren mit aktuellen Zeitfragen und möchte

durch Gedankenimpulse die Entwicklung zu einer geeinten Welt fördern.

Herausgeber

- Der Nationale Geistige Rat der Bahá’í in

- Deutschland e.V., Eppsteiner Str. 89

- 65719 Hofheim-Langenhain

Redaktion

Elena Afscharian, Roland Greis, Wolfram Enders, Karl Türke jun., Michael Willems

Redaktionsanschrift

- Redaktion TEMPORA

- Eppsteiner Str. 89

- D-65719 Hofheim

- e—Mail: tempora@bahai.de

Layout

Michael Willems

Lithografie

AWI-Design, Krefeld

Druck

Druckservice Reyhani, Darmstadt

Vertrieb und Bestellungen

- Bahá’í—Verlag

- Eppsteiner Str. 89

- D-65719 Hofheim

- Tel. 06192/2 29 21

- Fax 06192/99 29 99

TEMPORA erscheint halbjährlich.

Abonnementpreis für vier Ausgaben

DM 35,- Einzelpreis DM 9,80.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die

Meinung der Redaktion oder des Herausgebers wieder. Für unverlangt

eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt die Redaktion keine

Haftung. Die Redaktion behält sich sinnbewahrende Kürzungen

und Änderungen der Beiträge vor. Die Zeitschrift und alle in

ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.

© Bahá’í-Verlag GmbH 1998

ISSN 1433-2078

Gedruckt auf umweltschonendem Papier.

editorial

An der Schwelle eines neuen Zeitalters erhebt sich in nie gekannter Dringlichkeit eine Frage, deren Beantwortung für das zukünftige Schicksal der Menschheit von entscheidender Bedeutung sein wird: Wird es uns gelingen, das in uns angelegte schöpferische Potential zu nutzen und für die Vielzahl von existenzbedrohenden Problemen neue, kreative, zum Teil längst überfällige Lösungen zu finden? Oder werden wir weiterhin von der Übermacht althergebrachter Strukturen und Denkweisen gelähmt und gehindert werden, das zu tun, was zu unser aller Wohl unerlässlich ist?

Das zentrale Problemfeld, dem wir uns in dieser Ausgabe widmen, ist das der Arbeit. Die Arbeit war im Laufe der Geschichte mehrfach grundlegenden Veränderungen und Umstrukturierungsprozessen ausgesetzt. War aber früher der Wandel der Arbeit örtlich begrenzt, in den verschiedenen Gebieten der Erde zeitlich verschoben und auch in seiner Ausprägung unterschiedlich, so stehen wir heute erstmals vor einem global wirksamen, geradezu revolutionären Prozess der Veränderung.

In allen Teilen der Welt werden immer mehr Menschen in seinen Sog hineingerissen und zur Arbeitslosigkeit verurteilt, nicht etwa, weil nicht genügend Arbeit vorhanden wäre, sondern weil die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen, die die Verteilung der Arbeit regeln, sie daran hindern, tätig zu werden und das in ihnen liegende schöpferische Potential zu entfalten.

Aus diesen Gründen verdienen die Anregungen, die Professor Frithjof Bergmann und Professor Frederick Mayer in ihren Artikeln geben, besondere Beachtung. Der Kreativitätsforscher und Pädagoge Professor Mayer lenkt die Aufmerksamkeit auf die zentrale Rolle, die die Entfaltung kreativer Fähigkeiten für die Erfüllung und Sinnfindung des Menschen spielt. Professor Bergmann hat einen Ansatz entwickelt, der sowohl der abnehmenden Menge der herkömmlichen Erwerbsarbeit Rechnung trägt als auch neue Möglichkeiten zur Entfaltung der Kreativität und Eigeninitiative bietet.

Die Kreative Sicht[Bearbeiten]

von Professor Frederick Mayer

Was hat Kreativität eigentlich mit Arbeit zu tun? Eine berechtigte Frage, wenn man das betrachtet, was seit dem Zeitalter der Industrialisierung bis heute unter Arbeit verstanden wird.

Arbeit war und ist überwiegend eine Tätigkeit, die den Menschen sich selbst entfremdet, die ihn zum Anhängsel von Maschinen und zum Opfer übermächtiger, undurchschauter Strukturen und Prozesse macht.

Was im Zeitalter der Globalisierung dazukam, war wachsender Konkurrenzdruck und eine epidemieartig um sich greifende Arbeitslosigkeit. Inzwischen ist der Gesamtorganismus der Arbeitswelt so weit krank, dass die traditionellen Heilmittel keine Wirkung mehr zeigen. Ohne kreative neue Therapiemethoden werden die Krebsgeschwüre einer vom Profitdenken gesteuerten Monopolisierung und Globalisierung den Zerfallsprozess weiter beschleunigen und die kranke Weltwirtschaft ruinieren,

Eine völlig neue Herangehensweise in allen Bereichen des Lebens ist gefragt. Das schöpferische Potential der Menschheit muss wiedererweckt und zur Geltung gebracht werden. Dass dieser Schritt nicht nur notwendig ist, sondern einem tiefen menschlichen Bedürfnis entspricht und den Menschen zu seinem geistigen Selbst führen kann, zeigt der folgende Artikel von Professor Frederick Mayer.

Kreativität verlangt Hingabe weit mehr als theoretische Betrachtungen. Kreativität ist nicht etwas, das wie eine Ware verkauft werden kann, verpackt von Werbefachleuten. Sie brauchen Schlagworte, um die Mittelmäßigkeit ihrer Ware zu verdecken. Auch Neuheit ist nicht identisch mit Kreativität; sie kann lediglich bedeuten, und zwar ist das in unserer Zeit so üblich, dass die Regeln der Mode sich bis auf Moralität, Wirtschaft, Kunst und Erziehung ausdehnen. Der Bestseller, das meistdiskutierte Theaterstück, der bekannte Redner, die berühmte Persönlichkeit - sie alle repräsentieren selten wirkliche Kreativität. Sie sind oft einfach Produkte von Kommunikations- und Publizitätsfertigkeiten.

Es hat in der Geschichte relativ wenige Phasen echter Kreativität gegeben. Das Zeitalter

des Perikles, die Renaissance, die Aufklärung, die Guptazeit in Indien, die Tang-Dynastie

in China - dies sind die Ausnahmen inmitten langer Perioden von Mittelmäßigkeit und kulturellem

Verfall. Ganze Zivilisationen wie die der Assyrer, der Deutschen unter Hitler, widmeten sich

freiwillig der Kriegsführung, die die Barbarei zur Blüte brachte.

Die kreativen Perioden waren Phasen der Rebellion gegen Gedankenkontrolle. Sie glorifizierten die Möglichkeiten und den Glanz des Menschen. Sie verbreiteten Kultur so weit wie möglich. Sie machten Kunst zu einer gelebten Realität, und sie erforschten neue Dimensionen mitmenschlicher Beziehungen. Mehr noch, diese kreativen Phasen entwickelten eine Basis für allgemeines und universelles Verstehen. Sie ermutigten zu beständigem Humanismus. Sie verwarfen jede Form von Dualismus im ethisch-geistigen und im ästhetischen Bereich.

Kurz, zu diesen Zeiten war Erziehung nicht ein enzyklopädisches Unternehmen, sie war kein disziplinärer Prozess, und sie bestand nicht in der Sehnsucht nach überholter Vergangenheit. Sie bestand vielmehr in der Kultivierung dessen, was die meisten als unwesentlich betrachten, sogar als überflüssigen Zierat - nämlich das Potential des menschlichen Geistes.

Andere Zeiten, wie z. B. das frühe Mittelalter, die Zeit des Dreißigjährigen Krieges sowie die Ära der

puritanischen Dominierung in den Vereinigten Staaten, waren auffallend unkreativ. Sie waren Zeiten

[Seite 5] der Unterdrückung, der akademischen Sterilität, der sozialen Unsicherheit, wo es wenig echte Freizeit

gab und Künstler eine untergeordnete Rolle spielten. Dies waren Perioden erstickender Orthodoxie,

die den Menschen als Sache betrachteten, die man indoktrinieren kann, und für die Erziehung als ein

Unternehmen sekundärer Natur galt. Der kreative Geist war im Laufe der Geschichte immer von

Militarismus bedroht, von Krieg, vom Evangelium der Arbeit, vom Puritanismus und heute von der

Automatisierung des Lebens.

der Unterdrückung, der akademischen Sterilität, der sozialen Unsicherheit, wo es wenig echte Freizeit

gab und Künstler eine untergeordnete Rolle spielten. Dies waren Perioden erstickender Orthodoxie,

die den Menschen als Sache betrachteten, die man indoktrinieren kann, und für die Erziehung als ein

Unternehmen sekundärer Natur galt. Der kreative Geist war im Laufe der Geschichte immer von

Militarismus bedroht, von Krieg, vom Evangelium der Arbeit, vom Puritanismus und heute von der

Automatisierung des Lebens.

Wenn wir den Zustand einer modernen Stadt, sei es Tokio, Moskau, Berlin mit dem antiken Athen vergleichen, so können wir nicht von menschlichem Fortschritt schwärmen. Diese Städte sind Denkmäler der Zweckmäßigkeit; sie sind überfüllt und verschmutzt. Sie sind weder Zeichen für den Schönheitssinn der Menschen noch für sein Bedürfnis nach kreativer Freiheit und existentieller Entfaltung.

Herkömmliche Erziehung ist ein Haupthindernis für die Verwirklichung von Kreativität.

Konventionelle Erziehung setzt wenig Vertrauen in das Schöne als Lebensstil. Sie ist hauptsächlich

daran interessiert, Theorien vom Schönen zu diskutieren und zu kritisieren. Die herkömmliche Schule

mit ihrer farblosen Atmosphäre und eklektischen Architektur ist ein Bild geistiger Depression und

weckt keinerlei Freude im Auge des Betrachters. Konventionelle Erziehung fördert Spezialisierung.

Damit wird aber die Interdependenz aller Kenntnis vernachlässigt, und stattdessen werden belanglose

Interessen geschaffen und unwichtige Aufgaben übermäßig exploriert. Gewiss, der Fortschritt

der Wissenschaften, wie z.B. der Biologie, hängt von Subdisziplinen ab, und wir sollten niemals

Oberflächlichkeit ermutigen, weder in den Natur- noch in den Humanwissenschaften. Aber bleibende

Größe setzt die Perspektive eines Leonardo oder eines Shakespeare, eines Sir Francis Bacon oder

eines Goethe voraus. Der Einwand wird sofort erhoben werden, dass es sich hier um Einzelpersönlichkeiten

handle, Genies, deren es in der Menschheitsgeschichte nur wenige gab, deren Schöpfungen kaum nachgeahmt

werden können, dass es sogar nur wenige gebe, die das volle Ausmaß, die ganze Breite ihrer Interessen

und Anliegen überhaupt erfassen können. - Sind wir dazu verurteilt, lediglich Spezialisten zu sein?

Sind wir dazu verurteilt, nur unwichtige Beiträge zu bringen? Ist unsere Zeit dazu gezwungen, von

einem eklektischen Geist in eine intellektuelle Öde geleitet zu werden, wie es von T.S. Eliot beschrieben

wurde? Die Antwort wird davon abhängen, ob es uns gelingt, unser jetziges System des Übens und

Konditionierens zu überwinden, das gegen die Kreativität Krieg führt, selbst wenn es nach

außen hin ihre Wichtigkeit hervorhebt.

Wir sollten uns daran erinnern, dass die Athener unter Perikles mehr Geld für die Künste als für

Verteidigung ausgaben. Keine moderne Nation kann dies für sich behaupten. In unseren Tagen heißt

Künstler sein oft, einem Hungerdasein ausgesetzt zu sein. In der Renaissance dagegen wurde ein Künstler

oft über Jahrzehnte hin unterhalten, ohne dass man dauernde Produktivität von ihm erwartete. Dichter,

wenn sie nicht die Berühmtheit eines Robert Frost oder eines Lowell erlangen, werden nur von wenigen

gelesen und müssen oft selbst die Drucklegung ihrer Werke finanzieren. In einer Leistungsgesellschaft

werden die Künste als Nebensache betrachtet.

Shelley hob schon das Dilemma des Lebensstils der Nützlichkeit hervor, als er erklärte: „Wir haben mehr ethische, politische und historische Weisheit, als wir in die Praxis umzusetzen wissen; wir haben mehr wissenschaftliche und wirtschaftliche Kenntnisse, als auf eine gerechte Verteilung des Produktes, das sie multiplizieren, angewandt werden können. Wir erwarten von der kreativen Fähigkeit in uns, sich das vorzustellen, was wir wissen; wir erwarten vom Aktionsimpuls, dass er das tut, was wir uns vorstellen, (...) unsere Berechnungen haben die Konzeption überholt, wir haben mehr gegessen, als wir verdauen können.“

[Seite 6] DAS KREATIVE WAGNIS

DAS KREATIVE WAGNIS

Die Suche nach Kreativität beinhaltet nicht nur rationale Analyse, sondern auch Vertrauen zur Intuition, eine dauernde existentielle Offenheit. Ein großer Architekt wie Neutra war derart in seine Kreationen vertieft, dass er alles Zeitgefühl verlor. Ein großer Wissenschaftler wie Norbert Wiener verlor sich manchmal so sehr in seinen Theorien, dass er nicht wußte, wo er war und mit seiner unmittelbaren Umgebung keinen Kontakt mehr hatte. Seine Gedanken und Ideen kamen wie Sturzfluten.

Er war wie besessen von seiner Arbeit.

Für den Durchschnittsmenschen ist Arbeit eine Sache der Routine. Für den kreativen Menschen dagegen bedeutet Arbeit eine dringende Herausforderung, die Ruhelosigkeit verursacht.

Es gibt zwei Hauptarten schöpferischen Verhaltens. Die eine ist methodisch und gegründet auf Analyse. Dies ist die Kreativität des Wissenschaftlers im Labor. Wir finden diese Art auch in einem Philosophen wie Santayana. Als er an der Harvard-Universität Vorlesungen hielt, brachte er Gedanken hervor, die sich zu einem kunstvollen Mosaik zusammenfanden. Sein System war zusammenhängend entwickelt und so geordnet konstruiert wie eine Kathedrale der Renaissance.

Die andere Art der Kreativität ist mehr spontan und emotional. Sie ist im Grund dionysisch (rauschhaft und erfüllt von wilder Begeisterung)

Wir sind von einer Macht überwältigt, die wir zum Ausdruck bringen wollen. Wir sind von einer Kraft und einem Impuls überkommen, die wir nicht kontrollieren können. Wir werden zu einer Brücke für die Kreativität, für die wir selbst ein Beispiel sind. Dieser dionysische Strom, den Nietzsche so eindrucksvoll beschrieben hat, bildet die Basis, auf der viel Kunst beruht und viel menschlicher Fortschritt gedeiht. Solche Kreativität bedeutet Entbehrung. So gab Thoreau das Stadtleben auf, als er nach Walden ging, um der Natur nahe zu sein. Tolstoj gab die Sicherheit seiner aristokratischen Umgebung auf, um den russischen Leibeigenen nahe zu sein.

Solches Wagnis verursacht sowohl Erregung als auch Depression. Ein neuer Weg ist gefunden, eine neue

Beziehung ist aufgenommen, aber der Ausgang des Unternehmens ist unbekannt. Es gibt Augenblicke, wo

der Künstler, wie Tolstoj es versuchte, sein Manuskript zerreissen und seine Arbeit hinwerfen möchte.

Baudelaire sagte: „Ich weiß, dass der Schmerz das einzig Edle ist.“

Leiden ist ein fast unvermeidlicher Teil des Schöpferischen. Es mag nicht offen zutagetreten. Es besteht meist in einem Angriff auf das eigene Werk. Ist es nicht unwichtig? Ist es nicht unbedeutend im Vergleich zu dem, was die Vergangenheit hervorgebracht hat? Ist nicht der Fortschritt quälend langsam? Es gibt Augenblicke, wo Inspiration zu Hilfe kommt. Dann kommt alles in drängender Eile; dann erscheinen Hindernisse gering

Es ist wie eine blitzartige Eingebung, die Tschaikowsky in einzigartiger Weise beschreibt:

„Gewöhnlich erscheint der Kern des zukünftigen Werkes ganz plötzlich und unerwartet. Wenn der Boden günstig ist, wenn ich zur Arbeit aufgelegt bin, wächst dieser Kern mit unglaublicher Schnelligkeit. Er streckt seine Wurzeln aus, dann den Stiel, die Zweige, die Blätter und endlich die Blume. Ich kann nur so den schöpferischen Prozess schildern. Das Wichtigste und Schwierigste ist das Erscheinen des Kerns im günstigen Augenblick. Alles andere kommt von selbst. Ich kann ihnen nicht sagen, wie selig ich bin, wenn der Hauptgedanke sich in mir regt, nach einer gewissen Form strebt und zu wachsen beginnt. Ich vergesse alles, lebe und zittere, finde kaum Zeit, die Skizze zu notieren. Die Gedanken jagen einander.“

Es gibt Zeiten, wo der Künstler sich nicht als getrenntes Individuum fühlt, sondern als Teil seiner Kreation.

So sagt Jung, Goethe habe nicht Faust geschaffen, sondern Faust Goethe.

[Seite 7] Die Arbeit adelt den Künstler. Er mag arm und isoliert sein, doch seine Arbeit gibt ihm einmalige Würde.

Er weiß, dass er sterben wird, dass seine leibliche Hülle vergeht, dass sein Werk jedoch leben wird - ein

Zeugnis menschlicher Kreativität.

Die Arbeit adelt den Künstler. Er mag arm und isoliert sein, doch seine Arbeit gibt ihm einmalige Würde.

Er weiß, dass er sterben wird, dass seine leibliche Hülle vergeht, dass sein Werk jedoch leben wird - ein

Zeugnis menschlicher Kreativität.

Die Augenblicke der Erhebung sind gewöhnlich kurz. Wie Dante, nachdem er die „Göttliche Komödie“ vollendet hatte, kehrt der Künstler in den grauen Alltag mit all seinen Ungewissheiten zurück. Es ist wie Nietzsches „ewige Wiederkehr“; der Prozess der Stagnation der Produktion, Verzweiflung und Freude, Zerrissenheit und Vereinigung, Depression und Euphorie wiederholt sich endlos.

Alles, was statisch ist, muss überwunden werden - ob in der Existenz des Einzelnen oder in der Gesellschaft. Toynbee stellt in dieser Sicht fest: „Zivilisation ist etwas Bewegliches und nicht etwa ein Zustand, eine Pilgerreise, und nicht etwa ein Hafen.“

Konventionelle Erziehung ist ein ewiges Warten auf Erleuchtung, die nie kommt. Es ist wie in Becketts

„Warten auf Godot“. In der Grundschule warten wir auf die Mittelstufe, und dann warten wir auf die

Universität. Dies ist dann nur ein Vorspiel unserer Aktivitäten als Erwachsene. Schließlich sind wir

enttäuscht von unseren aktiven Jahren und warten auf die Muße des Ruhestandes.

Unbegrenzte Freiheit scheint für viele Menschen wie ein utopischer Zustand. Ist es nicht wunderbar, keine geschäftlichen Pflichten mehr zu haben und von der Arbeit befreit zu sein? Doch die Realität ist meistens total anders. Für viele Menschen bedeutet der Ruhestand endlose Langeweile und eine immer größer werdende Unzufriedenheit. Wie wichtig ist es tiefgreifende Interessen zu haben! Wie bedeutend ist es, dass wir uns nicht von falschen Konventionen leiten lassen!

Tolstoj beschreibt im „Tod des Iwan Illich“ einen konventionell erzogenen Menschen. Gewiss, er hatte viele Fakten gelernt, er war ein ausgezeichneter Jurist, und er genoss gesellschaftliches Ansehen, aber er hatte keine lebendigen Beziehungen zu seiner Familie und seinen Freunden. Sein Arzt behandelte ihn wie einen Fall, genau wie jene, die als Bittsteller zu ihm kamen. Seine Tragödie bestand in der Vergeudung, im Vorbeigehen am wahren Leben, er hatte seine Existenz nicht schöpferisch erlebt, sondern nur ertragen.

Wir können Kreativität nicht analysieren. Sie ist wesentlich eine undefinierbare Qualität wie Schönheit, Wahrheit und das Gute. Wenn ihr Geist uns anrührt, so ist unser Leben verändert, gewinnt neue Farbe und Intensität. Wenn wir sie meiden, so begehen wir im übertragenen Sinne geistigen Selbstmord.

Der echte Lehrer ist ein Katalysator, der den Funken in uns

zum Brennen bringt. Durch seine Inspirationen macht er uns

auf unser eigenes Potential - ob in der Arbeit oder in der

Freizeit - aufmerksam. Die Freude am Kreativen übertrifft sinnliche

Freuden. Kreativität bringt Hochstimmung in die Struktur der

Erfahrung selbst, ein Bewusstwerden von Visionen und Träumen,

welche der Alltagsexistenz Farbe und Sinn verleihen.

Thoreau beschrieb diese Stimmung in „Walden“: „Wenn Tag

und Nacht so sind, dass du sie mit Freude begrüßt, und wenn

das Leben einen Duft wie von Blumen und lieblichen Kräutern

ausströmt, wenn es sich ausweitet, voller Sterne und unsterblich

erscheint, - so ist das dein eigener Verdienst. Die ganze Natur

ist zu deiner Gratulation da...“

- PROFESSOR FREDERICK MAYER ist international als Kreativitätsexperte anerkannt, er war Universitätsprofessor in den USA und ist Autor von mehr als 20 Büchern. Er hat die moderne internationale Pädagogik wesentlich beeinflusst

- Sein Buch „History of Educational Thought“ war als Lehrbuch an über 400 Universitäten für Pädagogikstudenten Pflichtlektüre.

- Roland Greis: „Flugversuche“, Japanische Tuschen

- Man müsse ja die meiste Zeit seines Lebens

- auf seiner Arbeitsstelle verbringen.

- Man wolle alles richtig machen.

- Man könne es nicht ertragen, den ganzen Tag

- wie der letzte Mensch behandelt zu werden.

- Man strenge sich deshalb an.

- Man gäbe sich alle Mühe.

- Man gäbe sein Letztes.

- Man wisse ja,

- wie erschöpft man sei, am Abend.

- Man wisse ja,

- dass man sich nur noch verkriechen möchte.

- Schlimm sei dann,

- wenn zu Hause jemand wartet.

- Man hoffe nur,

- dass man in Ruhe gelassen würde.

- Man wisse ja,

- dass es so nicht weitergehen kann.

- Aber was solle man machen, man müsse ja

- von irgendwas leben.

- Liesel Willems, 1997

ZEITBLENDE[Bearbeiten]

Ferropolis, Stadt aus Eisen

Als Anfang der neunziger Jahre das Braunkohlevorkommen in der Tagebaugrube Golpa

Nord, im Städtedreieck Dessau, Bitterfeld und Wittenberg gelegen, erschöpft war, blieben

auf einer ca. 20 ha großen Halbinsel fünf Tagebaugrossgeräte zurück.

Inmitten einer verwundeten Landschaft boten sie ein trauriges Bild.

Nun formen sie sich zu einer gigantischen Stahlskulptur mit Industriemuseum und Veranstaltungsort für mehr als 10.000 Zuschauer.

Ferropolis - die neue Stadt aus Eisen - nach einer Idee des Bauhauses des nahe gelegenen Dessau, liegt am Ortsrand von Gräfenhainichen. Dort wird sie, pünktlich zur EXPO 2000, Mittler zwischen regionaler Geschichte und den Perspektiven einer vom Bergbau gezeichneten Landschaft sein.

Museen der Arbeit

Route der Industriekultur

auf 400 km vorbei an bedeutenden und attraktiven Orten

der Industriekultur, durch eine der dichtesten

Kulturregionen der Welt

- 19 Ankerpunkte

- 6 überregionale Museen

- 9 Industrie-Panoramen

- 24 Themenrouten

- Fon 0180/ 4 00 0086

- Internet: www.route-industriekultur.de

- eMail: info@route-industriekultur.de

Berufliche Bildung für alle[Bearbeiten]

Prof. Dr. Hermann Schmidt, Präsident a.D. Bundesinstitut für Berufsbildung

„Wenn der Wind der Veränderung weht, errichten manche Mauern, andere bauen Windmühlen“

- sagt ein chinesisches Sprichwort. Die Welt um uns scheint nichts Stabiles mehr zu kennen. Alles

verändert sich. Manches so schnell, daß viele von einem Schwindel befallen werden und sich lieber

in ihre Mauern zurückziehen. Viele sind verunsichert durch die vielen neuen Dinge und suchen

Felder, die weniger turbulent sind. Dies ist allerdings nicht die richtige Antwort auf die vielen

Veränderungen in der Technik, der Politik, in Kunst und Wissenschaft, in der Gesellschaft und vor

allen Dingen im Beruf und auf dem Arbeitsmarkt.

„Windmühlen bauen“ heißt, den Wandel für sich selbst nutzbar zu machen. Dazu muss jeder Einzelne, insbesondere aber junge Menschen, Selbstbewusstsein und Sicherheit gewinnen. Dies geschieht am besten durch eine breite berufliche Grundausbildung nach der Schule und vor dem Eintritt in einen Beruf. In den meisten Ländern der Erde gibt es eine systematische Berufsausbildung für eine relativ kleine Zahl von Jugendlichen nur in beruflichen Schulen. Die Mehrzahl der Pflichtschulabsolventen nimmt jedoch - wenn sich die Gelegenheit dafür bietet - irgendeine Beschäftigung auf und versucht, durch Jobwechsel und Spezialisierung in bestimmten Tätigkeiten eine dauerhafte Beschäftigung zu erreichen. Leider bieten viele Gesellschaften ihren jungen Menschen noch nicht einmal das. Sie entlassen sie aus der Schule in die Arbeitslosigkeit, ein Schicksal, das in vielen Fällen Frust, Drogenabhängigkeit und Kriminalität zur Folge hat.

Mit der Globalisierung, die die Nationen und ihre Bürger enger zusammenrücken lässt,

setzt sich erfreulicherweise immer mehr die Auffassung durch, dass nur mit einer beruflich gut

qualifizierten Bevölkerung die Ziele von Frieden und Wohlstand der Völker erreichbar sind.

In den Deutsch sprechenden Ländern hat die berufliche Bildung traditionell einen höheren

gesellschaftlichen Stellenwert als in vielen anderen Ländern. Die schulische Berufsausbildung

hat bei uns, in der Schweiz und Österreich, in den letzten 20 Jahren aber auch in den Niederlanden

und Dänemark einen kräftigen Partner: die betrieblich/schulische Berufsausbildung im sogenannten

DUALEN AUSBILDUNGSSYSTEM. Die Bezeichnung „dual“ macht deutlich, daß während einer je nach Beruf

zwei- bis dreijährigen Ausbildung eine Verbindung von praktischem Lernen im Betrieb (an drei

Wochentagen) mit theoretischem Lernen in der Berufsschule (an zwei Wochentagen) eingegangen wird,

die offenbar den Wünschen vieler Jugendlichen nach aktiv tätigem praxisbezogenen Lernen bei

gleichzeitigem eigenen Einkommen (variiert je nach Beruf : Bäcker

[Seite 11] - ca. DM 700; Versicherungskaufmann - ca. 1250) mehr entgegenkommt als eine weiterführende

Schule

- ca. DM 700; Versicherungskaufmann - ca. 1250) mehr entgegenkommt als eine weiterführende

Schule

Rund 70 % der Schüler eines Altersjahrganges streben nach dem Verlassen der Schule (im

Alter von 16 bis 20) eine Ausbildung im dualen Ausbildungssystem an. Dazu gehören auch rund

ein Drittel aller Abiturienten, die entweder vor einem Hochschulstudium ihre späteren

Berufsaussichten durch einen Berufsabschluss in der Praxis verbessern wollen, über eine

Berufsausbildung, beispielsweise im Handwerk, mit anschließender Meisterausbildung und -prüfung

in die Selbständigkeit streben oder aber schnell in den Beruf mit eigenem Verdienst wollen

und auf Weiterbildung mit späterem beruflichen Aufstieg vertrauen.

Da das Duale Ausbildungssystem keine Eingangsvoraussetzungen kennt, bietet es auch Jugendlichen

ohne Schulabschluss eine Chance, vorausgesetzt, es findet sich ein Betrieb, der einen

entsprechenden Ausbildungsvertrag abschließt. Dies war im letzten Jahr immerhin bei über

vierzigtausend Jugendlichen, die ohne Abschluss die Schule verließen oder aus der Sonderschule

kamen, der Fall. Kein anderes Bildungssystem ermöglicht es in der Schule gescheiterten Jugendlichen

in diesem Umfang, durch andere Lernformen und durch praktisches Tun zu beweisen, daß mehr als

nur schlechte Schulnoten in ihnen stecken.

Trotz aller Erfolge hat das duale Ausbildungssystem viele seiner Ziele nicht erreicht: der schwerwiegendste Mangel ist, dass es seit Jahren nicht gelingt, allen Jugendlichen, die einen betrieblichen Ausbildungsplatz suchen, einen solchen auch anzubieten. Sicher reichen in manchen Fällen auch die schulischen Voraussetzungen bei den bewerbenden Schülern nicht dazu aus, die gewünschte Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren. Denn in den letzten zwanzig Jahren sind die Anforderungen in allen Berufen gestiegen. Außerdem hat Deutschland als ein Hochlohnland immer mehr Arbeitsplätze für Ungelernte abgebaut, so dass der Ausweg in gering qualifizierte Beschäftigung immer enger wird. Aber das Hauptproblem liegt doch darin, dass es einige hunderttausend Unternehmen gibt, die anders als die etwa vierhunderttausend Ausbildungsbetriebe keine Plätze anbieten. Bundeskanzler Schröder hat nun angekündigt, in einem Bündnis für Arbeit und Ausbildung gemeinsam mit Arbeitgebern und Gewerkschaften und den Kultusministern der Länder rund 100.000 zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen. Damit könnte die Ausbildungslücke geschlossen werden, die allerdings nicht nur im Angebot der betrieblichen Ausbildungsplätze besteht. Viele Ausbildungsgänge im Gesundheitsbereich (z.B. Logopäden, Heilhilfsberufe) werden nur in Schulen angeboten, bei denen auch lange Wartelisten bestehen. Hier sind die Länder aufgerufen, ihr Angebot zu erhöhen.

Im vergangenen Jahr sind rund 600.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. Rund

1,7 Millionen junge Menschen befinden sich im dualen Ausbildungssystem. Von seiten der Wirtschaft

wurde in den vergangenen Jahren die Aufforderung, zusätzliche Ausbildungsplätze bereitzustellen,

mit der Gegenforderung an die Bundesregierung beantwortet, in neuen Beschäftigungsfeldern neue

Ausbildungsberufe zu entwickeln.

[Seite 12] Dann würden viele junge Unternehmen, die in wachsenden Beschäftigungsfeldern bereits den

Mangel an qualifizierten Mitarbeitern spüren, auch zu einem Mehrangebot an Ausbildung bereit

sein. Die Bundesregierung hat dem Wunsch entsprochen. Im Bundesinstitut für Berufsbildung in

Berlin und Bonn, in dem Arbeitgeber, Gewerkschaften, Bund und Länder zusammenarbeiten,

sind in den letzten Jahren mehr als zwanzig neue Berufe entwickelt worden, die in der Wirtschaft

auf eine erfreuliche Resonanz gestoßen sind. Zu diesen neuen Berufen zählen u.a.

Dann würden viele junge Unternehmen, die in wachsenden Beschäftigungsfeldern bereits den

Mangel an qualifizierten Mitarbeitern spüren, auch zu einem Mehrangebot an Ausbildung bereit

sein. Die Bundesregierung hat dem Wunsch entsprochen. Im Bundesinstitut für Berufsbildung in

Berlin und Bonn, in dem Arbeitgeber, Gewerkschaften, Bund und Länder zusammenarbeiten,

sind in den letzten Jahren mehr als zwanzig neue Berufe entwickelt worden, die in der Wirtschaft

auf eine erfreuliche Resonanz gestoßen sind. Zu diesen neuen Berufen zählen u.a.

- Fachinformatiker

- IT(Informationstechnologie)-System-Elektroniker

- IT-System-Kaufmann

- Informationskaufmann

- Mikrotechnologe

- Mechatroniker (Mechaniker/Elektroniker)

Die informationstechnischen Berufe förderten in besonderer Weise die Ausbildungsbereitschaft der

Wirtschaft. Fast 4.800 neue Ausbildungsverträge wurden nach dem Erlass dieser Berufe durch die

Bundesregierung im Jahre 1997 abgeschlossen. Die Branche sagt für die kommenden Jahre den Abschluß

von weiteren 20.000 Ausbildungsverträgen voraus. Aber auch in den traditionellen

Beschäftigungsbereichen sind neue Berufskonzepte entstanden, so z.B.

- Bauwerksabdichter

- Elektroanlagenmonteur

- Fertigungsmechaniker

- Isolierer

- Naturwerksteinmechaniker

- Fluggeräteelektroniker

- Spielzeughersteller

Es ist durchaus nicht so, daß man zum Erlernen der Berufe in der dualen Ausbildung als

Hauptschulabsolvent keine Chance mehr hätte. Der Eindruck wird zur Zeit erweckt, weil die

Unternehmen unter den Bewerbern auswählen können. Deshalb verbessern viele Hauptschüler ihre

Bewerbungschancen durch den Besuch einer Berufsfachschule vor der Ausbildung im dualen

System. Immerhin sind jedoch etwa ein Drittel aller Ausbildungsverträge mit Hauptschulabsolventen

abgeschlossen worden.

International hat die duale Berufsausbildung einen sehr guten Ruf. Viele Länder senden Experten

nach Deutschland, um das System kennenzulernen. Natürlich läßt sich ein Ausbildungssystem nicht

exportieren. Dazu ist es zu sehr in dem Gesellschaftssystem und seinen Besonderheiten verankert,

aus dem es sich entwickelt hat. So ist beispielsweise nur in wenigen anderen Ländern die Bereitschaft

der Unternehmen entwickelt, sich aktiv an der Berufsausbildung zu beteiligen. Dennoch lassen sich

Prinzipien von Ausbildungssystemen „exportieren“, wenn sie in die bestehenden Bildungssysteme eine

Landes „eingepasst“ werden. So haben Dänemark und die Niederlande in den letzten Jahrzehnten duale

Ausbildungssysteme entwickelt, die dem deutschen ähneln, aber durchaus eigenständig sind.

Die USA haben in den letzten fünf Jahren, gefördert durch Präsident Clinton, der das duale

Ausbildungssystem für einen guten Übergang von der Schule in die Arbeitswelt hält, in 35

Einzelstaaten „School-to-Work“-Programme entwickelt, in denen die Unternehmen mit Schulen und

Colleges gemeinsam Ausbildungsgänge für Jugendliche anbieten. In Australien, in der Türkei,

in China und in Süd-Afrika werden erhebliche Anstrengungen unternommen, duale Ausbildungsformen

zu entwickeln.

Vom Ziel, eine Berufsausbildung für alle zu erreichen, sind wir sicher noch ein Stück

entfernt. Da dieses Ziel eine der Voraussetzungen dafür ist, die Existenz der Menschen, wo

immer sie leben, sicherer zu machen und damit den Frieden und Wohlstand der Nationen zu sichern,

darf der Kreativität der Verantwortlichen bei der Entwicklung qualitativ hochwertiger

Berufsausbildung keine Grenze gesetzt werden.

Arbeit - Familie - Ehe[Bearbeiten]

Jeder dieser drei Bereiche verlangt höchsten Einsatz, will man erfolgreich darin sein. Doch wie ist es zu schaffen, die manchmal sehr gegensätzlichen Anforderungen so zu vereinen, dass sich für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung ergibt?

TEMPORA sprach mit einem Ehepaar, das diesbezüglich über reichhaltige Erfahrungen verfügt.

Da in diesem Gespräch auch sehr persönliche Dinge zur Sprache kamen, hat das Paar es vorgezogen,

anonym zu bleiben. Die Redaktion respektiert selbstverständlich diesen Wunsch, möchte aber

ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Artikel auf tatsächlichen Erfahrungen beruht und nicht

erfunden ist.

ALLGEMEINES:

Ehefrau: Hochschulabschluss; Mutter, Ehefrau, Familienmanagerin

Ehemann: Hochschulabschluss; Vater, Ehemann, außer Haus berufstätig

Zwei Kinder

DAS EHEPAAR:

In völligem gegenseitigen Einverständnis hat das frisch verheiratete

Ehepaar sich dafür entschieden, Kinder zu bekommen und die Aufgabenschwerpunkte

so zu verteilen, dass die Ehefrau zuständig ist für Kindererziehung und Haushalt,

der Ehemann für die finanzielle Erhaltung der Familie durch Berufstätigkeit außer

Haus. Dabei wollen sich beide trotz dieser Aufteilung gegenseitig unterstützen.

Außerdem ist beiden bewusst, dass jeder auch etwas Freiraum für die Entwicklung

der eigenen Persönlichkeit benötigt.

SITUATION DES EHEMANNES:

Ungefähr zeitgleich mit der Familiengründung kommt auf ihn eine

bis dato ungewohnte, extreme Arbeitsbelastung in der Anfangsphase

des Berufes zu. Der Erwartungsdruck in der Arbeitswelt ist sehr hoch,

es stellt sich die Angst vor Versagen und Entlassung, damit auch

Existenzangst um den Erhalt seiner jungen Familie ein. Eine Absicherung

durch Weiterkommen im Beruf ist nur durch überdurchschnittliche

Leistung und Einsatzbereitschaft möglich. Dies geht zu Lasten der Zeit

mit der Ehefrau und den Kindern sowie der Zeit für sich selbst.

SITUATION DER EHEFRAU:

Die Familiengründung konfrontiert sie ebenso wie ihren Mann mit

unerwartet großen Belastungen. In ihrem Wunsch, eine gute Mutter

zu sein, verlangt sie sich bei dem Versuch, die Bedürfnisse der kleinen

Kinder zu erfüllen, einen nie gekannten, kräftezehrenden Einsatz rund

um die Uhr ab, der ihre bisherigen sozialen Kontakte und Tätigkeiten

verhindert. Da sie durch die für das berufliche Fortkommen ihres

Mannes notwendigen Umzüge auch von der Unterstützung durch

Familie oder Freunde abgeschnitten wird, gerät sie in einen Zustand

ständiger Erschöpfung. Dies geht auf Kosten der Zeit für ihren Mann

ebenso wie der Zeit für sich selbst.

KONFLIKTPOTENTIAL:

Das in vielen Familien auftretende zeitliche Zusammentreffen des

Aufbaus in den drei Bereichen Ehe, Familie und Beruf birgt die große

Gefahr völligen „Ausbrennens“ der Beteiligten in sich. Der kaum zu

erfüllende Anspruch an Erfolg auf allen Ebenen wird sowohl von außen,

von der Gesellschaft, Verwandtschaft und Vorgesetzten als auch von

innen, von ihnen selbst an sie gestellt. Bei beiden Partnern kann sich

daraus ein Dauerzustand der Überforderung und Müdigkeit ergeben,

beim Ehemann ergänzt von einem Gefühl des Zuviel an Kontakten, bei

der Ehefrau von der Empfindung der Isolation, die sich noch steigern

kann, wenn sich ihr Arbeitsplatz Kindererziehung durch das Heranwachsen

derselben von einem 130-Stunden-Job zu einer Teilzeitaufgabe

wandelt.

In der jungen Ehe haben sich oft zur Zeit der Aufbauphase von Familie und Beruf die Mechanismen des Krisenmanagements noch nicht gefestigt, so dass auch die Paarbeziehung unter großen Druck gerät. Unbemerkt kann sich Entfremdung einschleichen, so dass die Gefahr einer „emotionellen Scheidung“ entsteht: Der Mann geht eine Beziehung mit seiner Arbeit ein, die Frau „verbindet“ und „verbündet“ sich mit den Kindern. Durch die große Unterschiedlichkeit ihrer Arbeitsbereiche fällt es den Partnern oft schwer, Verständnis für die jeweilige Situation des anderen aufzubringen. Beide können sich vom anderen „im Stich gelassen“ fühlen. Und meist völlig außer Acht gelassen wird die Tatsache, dass nicht nur die Kinder sondern auch die Eltern selbst sich noch (ein Leben lang) in ihrer eigenen Entwicklung befinden und Raum für die innere Entfaltung brauchen. Jeder Wohnortwechsel kann die Lage verschärfen, da der Mann ein weiteres Mal mehr Energie zum Einfinden in das neue berufliche Umfeld aufbringen muss und die Frau gezwungen ist, erneut ein soziales Netz zu knüpfen.

LÖSUNGSANSÄTZE:

Ein wesentlicher Ansatz ist, im Alltag das Konfliktpotential nicht

aus dem Bewusstsein zu verlieren. Wenn beiden Partnern klar ist, dass

der Erfolg in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen mit dem Erfolg ihrer

eigenen Persönlichkeitsentwicklung und ihrer Ehe steht und fällt,

erleichtert ihnen das das Setzen von Prioritäten. Sich täglich bewusst

wenigstens ein paar aufmerksame, intensive Augenblicke für sich selbst

und füreinander zu nehmen, sollte mindestens so selbstverständlich

werden wie das Zähneputzen. Dadurch erhält das Paar die Gelegenheit,

[Seite 15] die notwendige Grundeinstellung der Zusammenarbeit zu entwickeln.

Das Verständnis füreinander, ohne das kein Gedeihen der Familie

möglich ist, kann nur entstehen, wenn den eigenen Bedürfnissen, der

Person des anderen und dem WIR Raum und Zeit gegeben werden. Nur

wer sich selbst versteht, ist in der Lage, dem Partner die eigenen Gefühle

zu erklären; das Verstehen der Wesensart und der momentanen Befindlichkeit

des anderen macht einen gemeinsamen Weg erst gangbar.

Dabei muss auch immer wieder aufs Neue der von den Einzelnen

angestrebte Lebensstil und die daraus erforderlich werdende

gemeinsame Lebensplanung beraten werden. Diesbezügliche Überlegungen

sollten sowohl im Vorhinein als auch begleitend angestellt werden, da

der Fluss des Lebens immer wieder neue Anforderungen stellt. Das

Paar sollte in ständigem Gespräch bleiben.

die notwendige Grundeinstellung der Zusammenarbeit zu entwickeln.

Das Verständnis füreinander, ohne das kein Gedeihen der Familie

möglich ist, kann nur entstehen, wenn den eigenen Bedürfnissen, der

Person des anderen und dem WIR Raum und Zeit gegeben werden. Nur

wer sich selbst versteht, ist in der Lage, dem Partner die eigenen Gefühle

zu erklären; das Verstehen der Wesensart und der momentanen Befindlichkeit

des anderen macht einen gemeinsamen Weg erst gangbar.

Dabei muss auch immer wieder aufs Neue der von den Einzelnen

angestrebte Lebensstil und die daraus erforderlich werdende

gemeinsame Lebensplanung beraten werden. Diesbezügliche Überlegungen

sollten sowohl im Vorhinein als auch begleitend angestellt werden, da

der Fluss des Lebens immer wieder neue Anforderungen stellt. Das

Paar sollte in ständigem Gespräch bleiben.

Wesentlich ist dabei der Aufbau eines gemeinsamen geistigen Fundamentes, das gleichermaßen die Basis einer glücklichen Paarbeziehung wie eines erfüllten Familienlebens ist. Solange sich die Partner nur aufeinander konzentrieren, können immer wieder Pattsituationen entstehen. Richtet sich aber die Konzentration auf ein gemeinsames "höheres" Ziel, wie z.B. eine Religion, trifft man sich in einer zutiefst verbindenden Sphäre. Die daraus erwachsende geistige Kraft hilft bei der Überwindung individueller Unterschiede und Unzulänglichkeiten. Die Voraussetzung für ein Leben in Frieden und Balance ist natürlich, dass der Einzelne dies erst einmal im eigenen Herzen entwickelt. Viele mehr oder weniger gute Ratgeber bieten sich derzeit diesbezüglich an. Doch die meisten befassen sich nur mit Teilbereichen des Lebens, so dass man immer wieder vor ungelösten Fragen steht. Die umfassendste Orientierung für das Leben in seiner Ganzheit findet sich wohl in der Religion. Die aufbauenden Kräfte, die man aus ihr schöpfen kann, lassen sich überall einsetzen, für die gesunde Ehe, die harmonische Familie und eine ausgewogene Einstellung zur Arbeit. In einer Gesellschaft, in der heutzutage der Materialismus lediglich die körperlichen, nicht jedoch die seelischen Bedürfnisse berücksichtigt, fehlt allerdings zumeist die Anleitung für die geistige Ausrichtung auf ein gemeinsames höheres Ziel.

In der heutigen Gesellschaft westlicher Prägung hat die Berufstätigkeit außer Haus ein solches Übermaß an Gewichtung erlangt, dass die Leistung der Familienarbeit und Kindererziehung viel zu gering geachtet wird. Und im Alltagsstress wird in vielen Familien der Arbeit an der Paarbeziehung der Eltern noch viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Dass dadurch die Basis der Lebensplanung aller Beteiligten ausgehöhlt wird, wird oft missachtet. Eine Umbewertung ist erforderlich. Wenn das Ziel der Partner in erster Linie in der nie endenden Arbeit an der eigenen und gemeinsamen Vervollkommnung hin zu wahrem Menschsein besteht, wenn also die geistige Ausrichtung auf das gleiche höhere Ziel im Mittelpunkt steht und dadurch die Auseinandersetzung miteinander nicht in Kampf gegeneinander entartet, lassen sich Alltagsschwierigkeiten viel leichter in ihrer Bedeutung einordnen und durch die Kraft und die praktischen Ratschläge, die man aus der geistigen Orientierung ziehen kann, lösen.

- „Das Glück der Menschheit wird Wirklichkeit,

- wenn Mann und Frau zusammenwirken

- und gemeinsam voranschreiten,

- denn jeder ist Ergänzung und Helfer des anderen

- 'Abdu'l-Bahá, in: Frauen, S.22, Bahá’í-Verlag, Hofheim

workaholics[Bearbeiten]

- Definition laut Duden:

- „Jemand, der unter dem

- Zwang steht, ununterbrochen

- arbeiten zu müssen.“

Woher kommt dieses zwanghafte Verhalten und wie kann man ihm begegnen?

Dr. med. Nossrat Peseschkian, Arzt für Psychiatrie und Neurologie, Gründer und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychotherapie und Dozent an der Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung der Landesärztekammer Hessen, hat der TEMPORA-Redaktion für diesen Artikel eine Zusammenfassung wesentlicher Aspekte zu diesem Thema zur Verfügung gestellt.

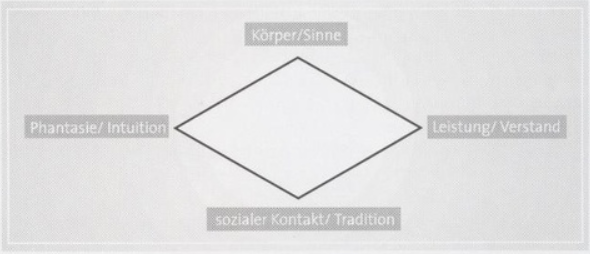

Unser Leben wird von vier Hauptbereichen bestimmt, nach Dr. Peseschkian die „Qualitäten des Lebens“.

Ein gesunder Mensch, der 100% an Kraft und Aufmerksamkeit zu vergeben hat, investiert in jeden dieser Bereiche ca. 25%, nach Neigung etwas unterschiedlich gewichtet.

Bildlich ausgedrückt entsprechen die vier Bereiche einem Reiter, der

motiviert (Leistung) einem Ziel zustrebt (Phantasie). Er braucht dazu ein

gutes und gepflegtes Pferd (Körper) und für den Fall, daß dieses ihn einmal

abwerfen sollte, Helfer, die ihn beim Aufsteigen unterstützen (Kontakt).

Die einzelnen Lebensqualitäten sind wie folgt charakterisiert:

Körper/Sinne

Im Vordergrund steht das Körper-Ich-Gefühl. Wie nimmt man seinen Körper wahr? Wie erlebt man die verschiedenen Sinneseindrücke aus der Umwelt?

STRESSFAKTOREN: z.B. Krankheiten, bei sich selbst oder Angehörigen, übermäßige akustische oder optische Reize etc.

Leistung/Verstand

Diese Dimension hat in der Industriegesellschaft, vor allem im amerikanisch-europäischen Kulturkreis, ein besonderes Gewicht. Hierzu gehören die Art und Weise, wie Leistungsnormen ausgeprägt sind und wie sie in das Selbstkonzept eingegliedert werden. Denken und Verstand ermöglichen es, systematisch und gezielt Probleme zu lösen und Leistung zu optimieren. Zwei einander entgegengesetzte Konfliktreaktionen sind möglich: die Flucht in die Arbeit und die Flucht vor Leistungsanforderungen.

STRESSFAKTOREN: z.B. Unzufriedenheit mit beruflichen Ergebnissen, Kündigung, Berentung, Höhergruppierung, Nichtbeförderung, Stellenwechsel, neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und/oder Vorgesetzte, Verlust von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern etc

Kontakt/Tradition

Die sozialen Verhaltensweisen werden durch individuelle Lernerfahrungen und die Überlieferung (Tradition) mitgeprägt. Man erwartet von einem Partner zum Beispiel Höflichkeit und Gerechtigkeit und sucht sich schließlich den entsprechenden aus.

Wir können auch auf Konflikte reagieren, indem wir die Beziehung zu unserer Umwelt problematisieren: Ein Extrem ist hierbei die Flucht in die Geselligkeit, wobei in der Geborgenheit und der Aktivität der Gruppe die Probleme entschärft werden sollen. Man versucht durch Gespräche mit anderen, Sympathie zu erwecken und Solidarität zu erzielen: „Wenn ich mich über meine Schwiegermutter aufrege, rufe ich meistens eine Freundin an und spreche mit ihr stundenlang darüber.“ Umgekehrt kann man den Rückzug aus der Gemeinschaft antreten. Man distanziert sich von Menschen, die einen beunruhigen, fühlt sich gehemmt, meidet Geselligkeiten sowie jede Möglichkeit, mit anderen Menschen zusammenzukommen.

STRESSFAKTOREN: z.B. Eingehen einer Partnerschaft, Geburt, Trennung, Hausbau, finanzielle Probleme, zwischenmenschliche Konflikte etc.

Phantasie/Intuition

Die Intuition scheint im Zusammenhang mit den psychischen Prozessen des Traumes oder der Phantasie zu stehen, die gleichfalls eine Form der Problem- und Konfliktverarbeitung darstellen können. Intuition und Phantasie reichen über die unmittelbare Wirklichkeit hinaus und können all das beinhalten, was wir als Sinn einer Tätigkeit, Sinn des Lebens, Wunsch, Zukunftsmalerei oder Utopie bezeichnen. Auf die Fähigkeiten der Intuition und Phantasie und die sich durch sie entwickelnden Bedürfnisse gehen Weltanschauungen und Religionen ein, die damit die Beziehung auch zu einer ferneren Zukunft (Tod, Leben nach dem Tode) vermitteln.

STRESSFAKTOREN: z.B. Todesfälle, Verluste, Selbstzweifel, Schwinden beruflicher oder privater Zukunftsperspektiven, Berentung, Alter etc.

Kommt es zu einer extremen Überbetonung eines dieser Aspekte, führt das zu krankhaften Zuständen. Ein Workaholic konzentriert seine ganze Energie auf den Punkt LEISTUNG. Die Ursachen hierfür können sehr unterschiedlich sein.

Wie ein Mensch mit Belastungen fertig wird, hängt von seiner Persönlichkeit

und seinen Einstellungen ab. Vor ihrem Hintergrund erhalten die äußeren

Ereignisse ihr emotionales Gewicht.

Der Bereich „Leistung und Verstand“ hat in einer Industriegesellschaft ein besonderes Gewicht. Von der Erziehung eines Menschen ist es abhängig, wie die Leistungsnormen ausgeprägt sind und in das Selbstkonzept des Heranwachsenden eingegliedert werden können. Dabei sind nicht nur die Erziehungsvorstellungen der Eltern wichtig, sondern auch die Normen und Konzepte, die in der jeweiligen Gesellschaft und Kultur vorherrschen. Gerade die Nachkriegsgeneration in Deutschland fand im Leistungsbereich ihre Lebensziele. Überleben und Wiederaufbau prägten anfangs die Denkweise; 50 Jahre Frieden und stetiger Wirtschaftsaufschwung verfestigten die Einstellungen „Kannst du was, dann bist du was!“. Ein Mensch, der gelernt hat, dass er nur dann etwas wert ist, wenn er etwas leistet und berufliche und menschliche Erfolge hat, wird plötzlich eine tiefgreifende Niederlage erleiden, wenn er auf einmal den ihm gestellten Aufgaben nicht mehr gewachsen ist.

Bestimmte Lebensereignisse, z.B. berufliche Veränderungen, Umzug, Todesfall etc. gelten weithin als besonders belastend. Weniger bekannt ist, daß auch viele Kleinigkeiten, wie z. B. Unpünktlichkeit des Partners, Zugverspätung, Unzuverlässigkeit und Ungerechtigkeit des Partners oder eines Mitarbeiters, zu Verletzungen (Mikrotraumen) führen und krank machen können.

Individuell können die einzelnen Stressfaktoren natürlich sehr unterschiedlich stark empfunden werden. Doch ein Leben ohne Stress ist in den Industrienationen kaum vorstellbar. Dies gilt gleichermaßen für den privaten wie auch für den geschäftlichen Bereich. Der Tod des Partners ist, wie Befragungen ergeben haben, der größte Stressfaktor. Als sehr starker Stress wird von den Befragten auch eine Scheidung empfunden. Auf den nächsten Plätzen folgen Stressfaktoren am Arbeitsplatz, nämlich Kündigung, neue Verantwortung und vergeblich erwarteter Aufstieg. Umzug und Urlaub schließen die Liste der wichtigsten Stressoren.

Ist der Mensch durch seine Erziehung stark am Leistungsbereich orientiert, setzt sein Verhalten bei Konflikten dort an.

Zwei einander entgegengesetzte Konfliktsituationen sind möglich, die

Ausdruck einer aktiven bzw. passiven Bewältigungsstrategie sind.

Aktive Dimension:

Flucht in die Leistung, Stressreaktionen, Leistungszwang, Konkurrenzkampf,

Ellenbogenmentalität.

Passive Dimension:

Flucht vor Leistungsanforderungen, Leistungshemmung, Kraft- und Lustlosigkeit,

Zivilisationsmüdigkeit, Apathie, Interesselosigkeit, Konzentrationsmangel.

Konsequenzen aus aktiver und passiver Dimension:

Konzentrationsstörungen, Versagensängste, Hemmungen, Selbstwertprobleme,

Ängste, Aggressionen und Depressionen.

Der Workaholic lässt sein gesamtes Leben von der aktiven Dimension des Leistungsbereiches, vom Leistungszwang beherrschen. Dabei ist er sich der Problematik seines Verhaltens oft nicht bewusst.

„Im Stress sein“ galt lange Zeit als Synonym für bedeutend sein. Stress

wurde mit Leistung gleichgesetzt. Daß der 80-Wochenstunden-Workaholic

womöglich seine persönliche Leistungsgrenze längst überschritten hat,

ist in den wenigsten Fällen klar.

Stress für sich gesehen, ist zunächst einmal etwas Positives. Wissenschaftler unterscheiden zwischen Eustress und Distress. Eustress, positiver kurzzeitiger Stress, ist eine natürliche Verteidigungsstrategie unseres Körpers. Der kanadische Mediziner Hans Selye führte in den dreißiger Jahren erstmals den Begriff Stress in die Psychologie ein und dokumentierte gerade die physischen Veränderungen. Auf eine außergewöhnliche Herausforderung reagiert der Organismus mit einem wohldosierten Hormoncocktail. Dieser stärkt das Immunsystem und spornt zu Höchstleistungen an. Hält dieser Zustand jedoch zulange an, schlägt der positive Effekt ins Negative um. Das innere Gleichgewicht gerät aus den Fugen, Distress entsteht.

Motivationskraft und Leistungsfähigkeit gehen herunter, Libido und Genussfähigkeit werden beeinträchtigt.

Nach Einschätzung von Experten sind rund 75 % aller medizinischen Beschwerden direkt oder indirekt auf Stress zurückzuführen. Die volkswirtschaftlichen Kosten für stressbedingte Erkrankungen belaufen sich in Deutschland auf rund 60 Milliarden Mark pro Jahr.

Ist der krankhafte Charakter des Leistungszwangs bei einem Menschen einmal erkannt, kann zur Heilung folgender Weg eingeschlagen werden:

Hier sind drei Schritte zu berücksichtigen:

1. Worüber ärgere ich mich eigentlich? Was bereitet mir Angst, Unbehagen oder Freude?

2. Welche Möglichkeiten habe ich, das Problem zu lösen?

3. Welche Ziele stehen hinter meinem Handeln? Was würde ich machen, wenn ich keine Probleme und Beschwerden hätte?

Ganz praktisch kann man dazu drei Punkte aufschreiben:

1. Situation: Was liegt vor?

2 IST-Wert: Wie habe ich reagiert?

3 SOLL-Wert: Wie kann ich besser reagieren?

Das Aufschreiben hat den Sinn, Abstand zu gewinnen und eine etwas objektivere Betrachtung zu ermöglichen. Außerdem lassen sich so bei regelmäßiger Anwendung eigene Fortschritte erkennen, eine heilungsfördernde Selbstermutigung.

Bei der Erarbeitung des SOLL-WERTES hilft vor allem die Einordnung der eigenen Situation in die oben beschriebenen vier Qualitäten des Lebens. Wieviel Zeit und Energie widme ich den einzelnen Aspekten? Dabei ist es

[Seite 20] eher hinderlich, sich auf den Abbau der Leistungsorientierung zu konzentrieren. Ein „ich soll nicht...“ wirkt lähmend, motivierend ist dagegen „ich darf...“ Indem man die Bereiche Körper/Sinne, Phantasie/Intuition und sozialer Kontakt/Tradition stärkt, d.h. ihnen in wesentlich ausgewogenerer Weise als zuvor Aufmerksamkeit schenkt, reduziert sich der Einsatz für den Bereich Leistung/Verstand von selbst.

eher hinderlich, sich auf den Abbau der Leistungsorientierung zu konzentrieren. Ein „ich soll nicht...“ wirkt lähmend, motivierend ist dagegen „ich darf...“ Indem man die Bereiche Körper/Sinne, Phantasie/Intuition und sozialer Kontakt/Tradition stärkt, d.h. ihnen in wesentlich ausgewogenerer Weise als zuvor Aufmerksamkeit schenkt, reduziert sich der Einsatz für den Bereich Leistung/Verstand von selbst.

Was der Workaholic also braucht, ist die Erkenntnis seines Zustandes und eine Neubewertung seiner gesamten Lebensumstände. Gute Entwicklungschancen bestehen, wenn er seinen Heilungsprozess ebenfalls dieser Neubewertung unterwirft, d.h. wenn er sich bei der Stärkung der drei bisher eher unterentwickelten Lebensqualitäten nicht in der gewohnten Weise unter Druck setzt.

Geduld, vor allem mit sich selbst, ist gefragt!

Bearbeitung: TEMPORA

ZEITBLENDE[Bearbeiten]

Schüler setzen sich für verfolgte Minderheit ein[Bearbeiten]

Interview mit Schülern der Klassen 10a und 10c des Franziskus-Gymnasiums Vossenack, Kreis Düren

TEMPORA: Ihre Klassen haben sich für die verfolgten Bahá’í im Iran

eingesetzt. Wie ist es dazu gekommen?

SCHÜLERIN: Im Religionsunterricht hatten wir das Thema „Judenverfolgung im Dritten Reich“ durchgenommen. Danach hat unser Religionslehrer, Herr Kummer, uns darauf aufmerksam gemacht, dass es auch heute noch religiöse Verfolgung gibt. Als Beispiel nannte er die Bahá’í. Darüber habe ich dann gemeinsam mit einem Mitschüler ein Referat gehalten.

TEMPORA: Welche Informationsquellen haben Sie für das Referat genutzt?

SCHÜLER: Das Internet.

SCHÜLER DER PARALLELKLASSE: Bei uns war es so: Zunächst haben wir eine Stunde darüber gesprochen, um mehr Hintergrundwissen zu bekommen. Dann haben wir eine Bahá’í eingeladen, um aus erster Hand zu hören, worum es geht.

SCHÜLER: Ja, wir auch.

TEMPORA: Wie haben diese Informationen auf Sie gewirkt?

SCHÜLERIN: Das ist so ähnlich wie bei den Juden gewesen und deshalb denke ich, dass das ein wichtiges Thema ist. Da mussten wir doch aktiv werden, damit nicht wieder das Gleiche passiert, ist doch klar!

SCHÜLER: Ja, das ist doch selbstverständlich, dass man sich für Menschen einsetzt, denen es nicht so gut geht wie uns!

SCHÜLER: Wir haben Postkarten geschrieben, fast jeder von uns. Dazu hatten wir uns einen Text ausgedacht: „I protest against the fact that people who belong to the Bahá’í-religion are arrested and killed for their religious believes, just the same as it is done in the Iran.“ Die haben wir an den Generaldirektor der UNESCO, Frederico Mayor, geschickt.

Außerdem hat unser Internet-Freak die Klasse als Unterzeichner unter den Offenen Brief (www.bahai.de/offenerbrief) gesetzt.

SCHÜLERIN DER PARALLELKLASSE: Wir haben Postkarten auf Französisch geschrieben und einzeln in Abständen abgeschickt, damit da nicht einfach ein Berg Karten auf einmal kommt sondern immer wieder welche.

TEMPORA: Hat diese Aktion bei Ihnen persönlich etwas bewirkt?

SCHÜLERIN: Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber ich habe auch eine andere Religion und vielleicht deshalb eine andere Einstellung dazu. Ich bin jüdisch und kann mich sehr verbunden fühlen mit den Verfolgten.

SCHÜLERIN: Ich würde sagen, die Vorurteile gegenüber Randgruppen sind zurückgegangen. Man denkt jetzt schon mehr darüber nach, wie man sich einem Menschen gegenüber verhält, auch wenn der eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Religion, was man zu dem sagt und wie man zu dem ist.

Interview[Bearbeiten]

mit Rita Kleinwegen-Bätz

Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

- Leiterin der Katholischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in der Region Eifel in Trägerschaft des Bistums Aachen

Frau Kleinwegen-Bätz, unser Thema lautet ARBEIT - ARBEITSLOSIGKEIT, Auswirkungen auf die

Familie. Stellen Sie in der Beratung einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und familiären

Problemen fest?

- Es gibt sicherlich einen Einfluss. Wobei mit der Arbeitslosigkeit nicht nur ein Wegfall von Arbeit oder finanziellen Ressourcen gegeben ist, sondern auch eine Beeinträchtigung des Selbstbildes. Das geht oft einher mit einem Verschämtsein. Dass Arbeitslose von sich aus zu uns in die Beratung kommen, ist kaum der Fall, eher betroffene Familienangehörige.

Was steht für die betroffenen Familienangehörigen im Vordergrund?

- Im Vordergrund steht, dass die Identität des Einzelnen mit seiner Arbeitsfähigkeit gekoppelt ist. Mit dem Arbeitsplatzverlust ist ganz eng ein Selbstwertverlust verbunden. Wenn einer innerhalb der Beziehung einen Verlust des Selbstwertgefühls erleidet, d.h. wenn er sich nicht mehr als stark, gebraucht, für die Familie nötig empfindet, ist das immer ein Einbruch und hat Auswirkungen. Die gleiche Situation liegt z.B. vor, wenn große Kinder aus dem Haus gehen und der Frau damit ihr gewohntes Arbeitsgebiet entzogen wird.

Wie wirkt sich dieser Selbstwertverlust auf die Angehörigen aus?

- Arbeitslosigkeit hat oft eine Umstrukturierung in der Familie zur Folge, d.h. der Arbeitslose ist zu Hause, ein anderes Familienmitglied findet womöglich eine Stelle und verlässt nun das Haus, so dass völlig neue Aufgabenverteilungen entstehen, in die sich die Betroffenen erst einfinden müssen. Im ländlichen Raum ist es noch häufig so, dass der Mann der Hauptarbeitnehmer ist. Wenn dann bei Arbeitslosigkeit des Mannes die Frau eine Arbeit aufnimmt, ist diese oft weniger qualifiziert. So sind das häufig Arbeitsverhältnisse auf 630,- DM-Basis. Gleichzeitig sind damit Rollenkonflikte verbunden, wenn der Mann zu Hause bleibt und die Frau das Geld verdient. Es ist nicht so, dass Männer selbstverständlich Kinderbetreuung und Haushaltsversorgung übernehmen, Tätigkeiten, die für einen Mann heutzutage noch nicht allgemein anerkannt sind, sein soziales Ansehen also nicht in dem Maße festigen, wie seine Berufstätigkeit vorher. In der Realität übernehmen die Männer vielleicht gerade noch die Kinderbetreuung, einen Ersatz für die Haushaltsarbeit der Frau bieten sie jedoch nicht. Das bringt die Frau in die Situation der Doppelbelastung. Gleichzeitig erfährt die dann ausgeübte Erwerbsarbeit der Frau in den beschriebenen Tätigkeiten ebenfalls keine hohe Wertschätzung. Also bewirkt dieser Wechsel im sozialpsychologischen Bereich eher eine Verschlechterung und wird nicht als gute Lösung empfunden.

D.h. man kann sagen, dass Arbeitslosigkeit auch eine unmittelbare Wirkung auf das Verhältnis der Geschlechter in der Familie hat?

- Ja, da bin ich ganz sicher.

[Seite 23] Gewinnen die Frauen durch eine solche Situation an Selbstbewusstsein?

Gewinnen die Frauen durch eine solche Situation an Selbstbewusstsein?

- Sofern traditionelle Rollenvorstellungen vorherrschen, wonach der Mann für die Außenbeziehungen, für die Arbeit und das Geldverdienen zuständig ist, die Frau dagegen für die Innenbeziehungen innerhalb der Familie, des Haushaltes und der Kindererziehung, trifft das wohl nicht zu. Außerdem ist zumindest in der mittleren und älteren Generation - aufgrund der Ausbildungssituation ein gleichwertiger Tausch der Erwerbsrollen nicht ohne weiteres möglich, da Frauen meist weniger Geld verdienen. Früher haben auf dem Land die meisten Mädchen die Hauptschule besucht, weil es den Familien nicht einsichtig war, in eine Frau zu investieren, die nach der jungen Heirat sowieso Haus und Hof zu versorgen hatte.

- Heutzutage jedoch hat der Strukturwandel auch Regionen erreicht, die viel entlegener sind als die Eifel. So belegen die Schülerinnenzahlen an Realschulen und Gymnasien die zunehmende Qualifizierung der Mädchen. So gut wie alle Mädchen erhalten heute eine gute Ausbildung in Lehre oder Studium. Dadurch erscheint den jungen Frauen selbst, aber oft auch schon den Familien insgesamt, eine Reduktion auf Haushalt und Kinder nicht mehr plausibel, es sei denn, für einen begrenzten überschaubaren Zeitraum, für eine Phase der Kindererziehung entscheiden sich junge Frauen dafür zu Hause zu bleiben. Es ist sicherlich gut, wenn den kleinen Kindern viel Zeit von einem Elternteil gewidmet wird, z.B. von der Mutter; es könnte auch der Vater sein, was aber in unserem ländlichen Raum noch die große Ausnahme ist. Dabei wird der Wiedereinstieg in den Beruf nach der Familienphase von den Frauen in vielen Fällen angestrebt.

- Das hat Vorteile für den Fall, dass der Haupterwerbstätige arbeitslos wird. Es hat aber auch Auswirkungen auf den Individualisierungsprozess mit dem Ergebnis, dass die Frau gegenüber dem Mann in der Familie eine selbständige, unabhängige Position erlangt. Das macht sich sofort bemerkbar, wenn es um Trennung und Scheidung geht. Solange Frauen finanziell von ihrem Mann abhängig sind, werden sie sich gründlich überlegen, ob sie es sich leisten können, sich zu trennen. Wenn sie jedoch wissen, dass sie selbst eine gute Position innehaben und mit ihrem Verdienst und dem Kindesunterhalt des Mannes gut leben können, wird der Schritt in die Trennung im gegebenen Fall wahrscheinlicher.

- Was ich jedoch fast noch öfter beobachte ist, dass die heutige Arbeitsmarktsituation großen Einfluss auf die noch in Arbeit stehenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat und damit rückwirkend auf die Familien. Die Erwartungen an die Berufstätigen in Bezug auf Flexibilität, Überstunden und weitere Qualifizierung sind sehr hoch. Durch die Rationalisierungsprozesse hat nicht eigentlich die Menge an Arbeit abgenommen, sie ist komplexer geworden und verteilt sich auf weniger Schultern. Die Leute stehen unter sehr großem Druck!

Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Heißt das, in Ihrer Beratungstätigkeit haben Sie noch mehr mit den Auswirkungen der Arbeitsrealität als mit Arbeitslosigkeit zu tun?

- Ja. Es kommt oft vor, dass der Mann sehr wohl eine Stelle hat, oft sogar eine recht gute Position, aber dann für seine Firma "sein letztes Hemd" geben muss. D.h. es gibt keine klaren Absprachen, wann der Mann nach Hause kommt, denn es kann immer vorkommen, dass um 16.00 Uhr noch ein Projekt begonnen werden muss, was zu einer Arbeitssituation ähnlich der von Selbständigen führt. Es werden auch Leistungen gefordert, für die sie nicht ausgebildet wurden und die sie sich dann in kürzester Zeit aneignen müssen.

- Ich erinnere mich z.B. an einen Fall, in dem die Frau sagte, mein Mann spaltet immer mehr Gefühle ab, der kann gar nichts mehr an sich herankommen lassen.

- In dem Moment brach der Mann in Tränen aus und sagte, dass er es sich zur Zeit nicht leisten könne, irgendwelche Gefühle von Zuneigung zu zeigen, weil ihn das aus seiner inneren Spannung herausbringe, die er brauche, um seine letzte Arbeitskraft „herauszupressen“. Er habe sonst das Gefühl, er werde seiner Arbeit nicht gerecht.

- Oder nehmen wir die nicht seltene Situation, dass Werke geschlossen oder von anderen Firmen übernommen werden und die Familie weit weg ziehen müsste. Die moderne Arbeitsgesellschaft erfordert ein Ausmaß an Mobilität und Flexibilität, das viele unserer Klienten überfordert. Dabei stehen Kontinuität und Planungssicherheit, die für den Aufbau von Beziehungen und die Familiengründung unabdingbar sind, in einer gewissen Spannung zur Forderung nach Mobilität und Flexibilität, wie sie für die Arbeitswelt wichtig sind. Flexibilität bezieht sich dann nicht nur auf Arbeitsinhalte oder Arbeitsorte, sondern auch auf Beziehungen.

- Da ist zum Beispiel der Bankangestellte, dem eine Beförderung in Aussicht steht, falls er sich qualifiziere, was eine Versetzung mit sich bringt. Die Beförderung wird ihm zugesagt, er muss jedoch bereit sein, außerhalb eine Filiale zu übernehmen. Zu Hause wohnt er jedoch im noch nicht abgezahlten Haus, das auf dem Grundstück seiner Eltern steht, die - alt und pflegebedürftig - von seiner Frau versorgt werden. Die Eltern hatten dem Sohn das Grundstück geschenkt in der Erwartung, im Alter nicht allein zu sein. Dieser Mann kann nicht einfach mit Sack und Pack wegziehen! Solche Fälle sind nicht selten. Sie führen zu Arbeitstagen von 12-14 Stunden und mehr. An den Wochenenden wird z.B. erwartet, an Fortbildungen teilzunehmen bzw. Arbeitsüberhang zu Hause zu erledigen, so dass die Anforderungen aus den unterschiedlichen Lebenssphären in starkem Widerspruch zueinander stehen, die die Problemlösungskompetenz des Einzelnen überfordern können.

Kann man also sagen, dass die Art wie Arbeit und Arbeitsprozesse heute strukturiert sind, in der sehr viel Arbeit auf wenige Arbeitnehmer konzentriert wird und andererseits viele außen vor bleiben, für beide Gruppen enorme Probleme erzeugt?

- Ja! Die konkreten Auswirkungen von Arbeit haben und arbeitslos sein sind unterschiedlich, in beiden Fällen sind die Familien jedoch gefordert, ganz neue Wege zu suchen, neue Strukturen, mit ganz viel Phantasie auch Familienleben neu zu gestalten.

- Problematiken, die hier entstehen, sind immer wie Mosaike. Sie setzen sich aus vielen, vielen Steinchen zusammen. Einseitige Schuldzuweisungen an Arbeitgeber, Schwiegermütter, an wen auch immer sind zwar psychologisch verständlich, da sie zur Schuldabwehr beitragen. Nur tragen sie nichts zur Lösung bei, da man immer wartet, dass andere handeln und eine Situation in der gewünschten Weise beeinflussen. Ziel der Beratung ist deswegen immer auch die Stärkung der individuellen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen.

Der gestresste Arbeitnehmer muss für sich also Mittel und Wege suchen und entwickeln, zu entspannen und emotional wieder ansprechbar zu werden. Wie kann nun der Arbeitslose mit seinem verletzten Selbstwertgefühl zurechtkommen?

- Ich denke, für den Arbeitslosen ist wichtig, Arbeit und Selbstwertgefühl zu entkoppeln. Er braucht die Erfahrung, dass er als Mensch unabhängig von Arbeit oder Arbeitslosigkeit den gleichen Wert hat. Auch da sind Phantasie und Kreativität gefordert! Welche anderen Lebensformen gibt es? Es ist ja nicht so, dass der Arbeitslose gar nichts mehr kann! Er ist vielleicht zu diesem Zeitpunkt auf dem Arbeitsmarkt schlecht vermittelbar, aber es gibt viele andere Möglichkeiten tätig zu sein.

- Es gibt auch viele Projekte, die solche Leute auffangen. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass neben finanziellen Veränderungen Arbeitslose auch geistige Flexibilität brauchen um zurechtzukommen.

[Seite 25] Sie leiten eine kirchliche Beratungsstelle. Ist zu spüren, dass der Glaube für die Menschen einen Trost

darstellt, eine Hilfe z.B. beim Wiederaufbau des Selbstwertgefühls?

Sie leiten eine kirchliche Beratungsstelle. Ist zu spüren, dass der Glaube für die Menschen einen Trost

darstellt, eine Hilfe z.B. beim Wiederaufbau des Selbstwertgefühls?

- Ich glaube schon, dass der Glaube Trost und Ansporn sein kann. Allerdings glaube ich nicht, dass die Menschen bewusst danach suchen. Arbeit und Arbeitslosigkeit sind eher etwas, das dem gesellschaftlichen Wandel zugeordnet wird. Da sucht kaum jemand eine spirituelle Lösung.

D.h. Sie erleben es nicht, dass jemand sagt, ich habe da ein Problem, da werde ich jetzt um die Lösung beten?

- Nein, das habe ich noch nie gehört! Vielleicht tut das der eine oder andere, aber die Leute sprechen nicht darüber.

Wie sieht es nun mit den Kindern aus im Zusammenhang mit der Arbeitssituation der Eltern?

- Für Kinder ist es immer schwierig, wenn sie Elternteile haben, die mit sich und ihrer Situation schlecht zurechtkommen, unzufrieden sind, unausgeglichen, und die eigentlich ihrem eigenen Selbstwertgefühl hinterherlaufen. Eltern haben nach wie vor eine Orientierungsfunktion, und ein unsicheres Orientierungsbild macht es dem Kind schwer, in der Entwicklung einen Halt oder eine Linie zu finden.

Stellen Sie in der Beratung Unterschiede zwischen den Generationen fest?

- Unser Umfeld hier in der Eifel bietet im Moment einen recht guten Spiegel für den sozialen Wandel. Wir finden hier durchaus noch Vorstellungen und Normen, die sehr traditionell geprägt sind, gleichzeitig aber auch Überzeugungen, die sich dem gesellschaftlichen Wandel stark angepasst haben, die flexibel sind, mit moderneren Strukturen. Ich habe den Eindruck, dass diese Haltungen hier sehr, sehr heftig aufeinanderprallen! Einerseits geben Eltern noch ihren schon erwachsenen Kindern ganz klare Vorgaben, wie das Leben in Arbeit und Familie zu funktionieren hat, andererseits machen die Kinder ganz andere Erfahrungen in ihrem privaten und beruflichen Umfeld. Die Konfrontation ist auch deshalb hier so stark, weil beide Ansichten so dicht beieinander leben, manchmal noch im gleichen Haus, vielfach jedenfalls im Nebenhaus oder zumindest in derselben Straße. Da wurde Wiesenland, das aus Zeiten der landwirtschaftlichen Nutzung noch vorhanden war, zu Bauland umgewandelt und Eltern wie Kinder, ganze Familienclans bauen so in unmittelbarer Nähe. Dadurch ist der gegenseitige Einfluß noch recht groß, denn man beobachtet sich, ob bewusst oder unbewusst, und wenn der andere anders lebt, macht das erst einmal unsicher.

- Ganz katastrophal wird diese Situation, wenn eine Trennung oder Scheidung bevorsteht, denn dann ist oft kaum zu regeln, wer das Haus behält bzw. wem es überhaupt gehört. Womöglich ist das Grundstück immer noch auf die Eltern eingetragen, oder die Kinder haben ans Elternhaus angebaut ohne vernünftige bauliche Trennung.

- Ein Vorteil, den andererseits der ländliche Raum bietet, ist für viele Ältere die Eingebundenheit in die Dorfgemeinschaft, z.B. im Vereinsleben. Da wird doch oft ein Ausgleich gefunden außerhalb finanzierter Arbeit.

Gibt es etwas, das Ihnen auf der Seele brennt zum Thema Arbeit/Arbeitslosigkeit?

- Die Fürsorge der Arbeitgeber für Ihre Mitarbeiter liegt mir manchmal auf der Seele. Sie sollten neben der Bereitstellung von Arbeit einen Blick auf die psychische Gesundheit der Mitarbeiter werfen. Denn Alkoholmissbrauch, depressive Verstimmungen, Überschuldung usw. haben auf Familien wie auch auf Arbeitsprozesse weitreichende Auswirkungen.

Stellenanzeigen[Bearbeiten]

Weltweit operierendes Dienstleistungsunternehmen sucht

MANAGER/IN für leitende Position

Erwartet werden fundierte Kenntnisse für eigenverantwortliche Tätigkeit in folgenden Bereichen:

Kindererziehung, Kranken- und Altenpflege, Hauswirtschaft, Ernährungswissenschaften (einschl. Diätküche bei Erkrankungen der Betriebsangehörigen), Wäscherei, Raum-, Gebäude- und Gartenpflege, Transportwesen, Entsorgung, Schlichtung, Einkauf, Animation und Eventorganisation, Handwerk, Sekretariat, Finanzverwaltung, Marktforschung, Archiv, EDV, Dekoration, Psychologie, Moderation, Telefonzentrale und erster Hilfe.

Darüberhinaus sollten Bewerber/innen bereit sein, der Entwicklung der jeweiligen Filiale entsprechend sich binnen kürzester Zeit selbständig nebenher Kenntnisse aus Sparten anzueignen, für die sie nicht ausgebildet wurden. Verhandlungsgeschick mit Handel und Behörden wird vorausgesetzt, ehrenamtliches Engagement im Betriebsumfeld (EIternbeirat, Nachbarschaftshilfe, Vereine, Kirchen und Gemeinde) gern gesehen.

Geboten wird:

▪ absolut krisensicherer Arbeitsplatz bis ins hohe Alter

▪ je nach Betriebsgröße 70-85 Std.-Woche (24-stündige Einsatzbereitschaft sowie unkommentiertes Ableisten von Überstunden inbegriffen)

▪ Krankenversicherung (übrige soziale Absicherung [Rente, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit durch Kündigung bei schlechtem Betriebsklima] muss der Bewerber privat vornehmen)

▪ Bezahlung: Kost, Logis und eventuell die Zuneigung der Betriebsangehörigen, Taschengeld auf Anfrage

Sind Sie stark motiviert, multitalentiert, geduldig, unbegrenzt belastbar,

risikofreudig, flexibel und verfügen über teamorientierte Führungsqualitäten,

richten Sie Ihre Bewerbung bitte an das weltweit größte Dienstleistungsunternehmen:

HAUSHALT!

Unbezahlte Arbeit[Bearbeiten]

Hätten Sie's gewusst? Nach einer Studie des Statistischen Bundesamtes1) wurden 1992 im gesamten Bundesgebiet für Erwerbsarbeit 60,0 Mrd. Stunden aufgewendet, für unbezahlte Arbeit im Haushalt 96,6 Mrd. Std. Die unbezahlte Arbeit ist demnach um 59% zeitaufwendiger als die bezahlte. Obwohl diese Studie in der Berechnung der erwirtschafteten Leistung von einem Stundenlohn von DM 25,- brutto ausgeht (im Vergleich: für ehrenamtliche Arbeit in Sportvereinen wird DM 30,-/Std. angesetzt), stellt sie fest, dass im Haushalt ein Gegenwert von DM 1427 Mrd. erarbeitet wird, in der Erwerbstätigkeit dagegen DM 1163 Mrd. Würde ein gerechtfertigter Stundenlohn zugrunde gelegt, sähe das Verhältnis noch wesentlich drastischer aus.

Unsere Gesellschaft lebt von der unentgeltlichen Arbeit unzähliger Familienfrauen (Männer findet man in dieser Position nach wie vor nur in verschwindend geringer Anzahl). Aber wir leben nicht gut davon. Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, die ethische Bedenklichkeit der mangelnden Würdigung (materiell und moralisch) der Grundlage einer Gesellschaft zu erläutern. Dazu sei u.a. auf TEMPORA Nr. 4 - FRAUEN hingewiesen ( „Aufbruch der Frauen“). Festzuhalten bleibt, dass viele gravierende Probleme in zwischenmenschlichen Bereichen aus der mangelnden Anerkennung der Leistung einer sehr großen Bevölkerungsgruppe entstehen. Solange die Sorge um Kinder und Alte geringer geschätzt (und damit bewertet) wird als die um Turngeräte, ist es um die Lebensqualität und Menschenwürde in einer Gesellschaft nicht gut bestellt!

Aber auch volkswirtschaftlich ist die Missachtung der Familien- und Hausarbeit nicht wünschenswert. Beispiel: Das Fehlen jeglicher Absicherung über Sozialversicherungen führt Jahr für Jahr zu einem Anstieg der Sozialhilfeempfänger/innen in Folge von Scheidungen oder der Erreichung des Rentenalters. Denn obwohl eine Frau vielleicht 45 Jahre lang eine Position entsprechend der vorangestellten Stellenanzeige ausgefüllt hat, hat sie doch im Alter von 65 keinen nennenswerten Anspruch auf eigene Rente. Hätte die Gesellschaft ihre Tätigkeit während ihrer aktiven Zeit angemessen entschädigt, und sei es nur für die Tatsache, dass diese Frau die Rentenzahler von morgen erzogen hat, wäre es ihr möglich gewesen, selbst Rücklagen für das Alter zu bilden und damit der Sozialhilfe zu entgehen.

Heutzutage wünscht ein großer Teil der (zumeist) Frauen, die sich einige Jahre der

Kindererziehung gewidmet haben, den Wiedereinstieg in ihren erlernten Beruf. Abgesehen

von den persönlichen Aspekten auch aus volkswirtschaftlicher Sicht durchaus

[Seite 27] wünschenswert, s.o. Der Prozentsatz der Frauen ohne Berufsabschluss sinkt jährlich.

Doch auch die Rückkehr in den Beruf wird ihnen durch die mangelnde Anerkennung ihrer

Leistung während der Konzentration auf die Familienarbeit erschwert. In einer

Welt, in der fast ausschließlich der erzielte materielle Gewinn zählt, in der nur die

durch ein Zeugnis bescheinigte Erfahrung in einem „anerkannten“ Beruf berücksichtigt

wird, werden die Qualifikationen der Frauen mit Familienpraxis von Personalchefs kaum

wahrgenommen. Dabei können sich diese durchaus sehen lassen! Nach einer Schweizer

Untersuchung2) liegen die durchschnittlichen Qualifikationsanforderungen der

Familien- und Hausarbeit (FHA) in einem Haushalt mit Kindern zwischen denen, die an einen

Amtsvormund und an eine Depart.-Sekretärin gestellt werden. Handelt es sich um einen

noch komplexeren Haushalt, in dem z.B. Alte zu pflegen, Haustiere zu versorgen und

Repräsentationspflichten nach außen wahrzunehmen sind, sind die Anforderungen nach dieser

Studie höher anzusetzen als die an einen Rektor eines Gymnasiums, vergleichbar mit denen

an einen Klinikchef. Das bedeutet natürlich nicht, dass eine Frau, die die FHA leistet,

dadurch einen Schulrektor vertreten könnte, ebensowenig ist allerdings damit zu rechnen,

dass er umgekehrt dazu in der Lage wäre. Wichtig für den Zusammenhang dieses Artikels

ist die Erkenntnis, dass FHA als Berufserfahrung genauso anzuerkennen ist wie die

beschriebenen bezahlten Tätigkeiten.

wünschenswert, s.o. Der Prozentsatz der Frauen ohne Berufsabschluss sinkt jährlich.

Doch auch die Rückkehr in den Beruf wird ihnen durch die mangelnde Anerkennung ihrer

Leistung während der Konzentration auf die Familienarbeit erschwert. In einer

Welt, in der fast ausschließlich der erzielte materielle Gewinn zählt, in der nur die

durch ein Zeugnis bescheinigte Erfahrung in einem „anerkannten“ Beruf berücksichtigt

wird, werden die Qualifikationen der Frauen mit Familienpraxis von Personalchefs kaum

wahrgenommen. Dabei können sich diese durchaus sehen lassen! Nach einer Schweizer

Untersuchung2) liegen die durchschnittlichen Qualifikationsanforderungen der

Familien- und Hausarbeit (FHA) in einem Haushalt mit Kindern zwischen denen, die an einen

Amtsvormund und an eine Depart.-Sekretärin gestellt werden. Handelt es sich um einen

noch komplexeren Haushalt, in dem z.B. Alte zu pflegen, Haustiere zu versorgen und

Repräsentationspflichten nach außen wahrzunehmen sind, sind die Anforderungen nach dieser

Studie höher anzusetzen als die an einen Rektor eines Gymnasiums, vergleichbar mit denen

an einen Klinikchef. Das bedeutet natürlich nicht, dass eine Frau, die die FHA leistet,

dadurch einen Schulrektor vertreten könnte, ebensowenig ist allerdings damit zu rechnen,