Tempora/Nummer 12/Text

TEMPORA

Nr. 12

Familie

NR. 12 INHALT

Keimzelle Familie . . . . . 4

- Roland Greis

Unternehmen Zukunft . . . . . 8

- Gedicht

Ohne Familie keine Gesellschaft . . . . . 9

- Die Bedeutung der Familie

- Hilde Schillert

Not macht erfinderisch und offen für neue Ideen . . . . . 12

- Ein Bericht aus dem Jahr 2030

- Thomas Schaaff

Kein Märchen - eine glückliche Kindheit . . . . . 15

- Lorcan Flynn

Positive Emotlonen sind die Motoren des Lebens . . . . . 18

- Vom Umgang mit „schwierigen” Kindern

- Monigue Forest-Lindemann

Die ersten Jahre sind die wichtigsten . . . . . 23

- Prägung Im Kindesalter

- Mina Weiser

Kinder wollen und können früh Verantwortung übernehmen . . . . . 26

- Rechte und Pflichten von Kindern in der Familie

- Karen Reitz-Koncebovski

Traditionelle Weisheiten, progressive Prinzipien und praktische Instrumente . . . . . 30

- Ansätze zu einem positiven Familienkonzept für das 21. Jahrhundert

- Hamid Peseschkian

Alkohol und die Folgen . . . . . 36

- Roland Greis

Familie im Wandel . . . . . 38

- Aufbruch in eine neue Dimension der Beziehungsqualität

- Daniela und Walter E. Fritzsche

Keuschheit - oder die Wiederentdeckung eines Wortes . . . . . 42

- Thomas Schaaff

Familie der Zukunft - Zukunft der Familie . . . . . 46

- Familie im Spannungsfeld zwischen Tradition und Gleichberechtigung

- Katrin Modabber

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

jeder Mensch hat Familie - ob er will oder nicht. Ob er in ihr und mit ihr glücklich wird, wie sie ihn prägt und wie er mit dieser Prägung sein Leben gestaltet, hängt von der Sozialisation ab, die er in eben dieser seiner Familie erlebt. Hier lernt er, mit anderen Menschen zusammenzuleben, hier gewinnt er die emotionale Sicherheit, die für seine Entwicklung nötig ist, hier verinnerlicht er die Maßstäbe, nach denen er sein Leben gestalten wird - ob im Guten oder im Schlechten. Obwohl es derzeit scheint, als ob die Familie zerfällt, sich immer weniger Leute trauen und immer mehr scheiden lassen, immer weniger Kinder geboren werden: Die Familie steht bei jungen Menschen als Lebensziel immer noch ganz oben. Aber wie können sie diese Aufgabe meistern in einer Welt, der die Maßstäbe immer mehr abhanden kommen, in der es immer weniger Vorbilder dafür gibt, wie eine Familie erfolgreich sein kann?

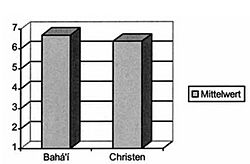

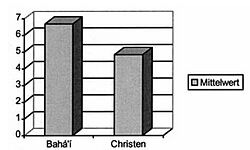

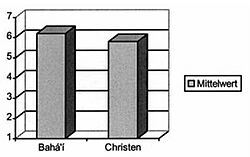

Die alten Rollenbilder haben ausgedient, und im Spannungsfeld zwischen Tradition und Gleichberechtigung suchen die Menschen nach Modellen, wie sie diesen Wandel aktiv und positiv mitgestalten können. Dafür gibt es bereits Konzepte. Empirische Untersuchungen haben ergeben, dass sich eine religiöse Orientierung günstig auf das Familienleben auswirkt. Das passt zu den Aussagen in allen Religionen, welche die Bedeutung der Familie für die Entwicklung des Menschen bestätigen: Es gibt keine Alternative

In der Ihnen vorliegenden neuen TEMPORA-Ausgabe haben wir uns dem Thema von unterschiedlichsten Standpunkten aus genähert, wohl wissend, dass es unzählige andere gibt. Dennoch wünschen wir uns, dass jede Leserin und jeder Leser Anregungen für die Weiterentwicklung seiner Familie oder für seine Vorstellungen von Familie findet, denn ohne Familie hat die Gesellschaft keinen Bestand

- Die Redaktion

Keimzelle Familie[Bearbeiten]

Schuldzuweisungen sind eine beliebte Methode, Verantwortung auf andere abzuwälzen.

In der Diskussion um die zunehmenden gesellschaftlichen Missstände werden sie häufig geübt, mit dem Ergebnis, dass alles bleibt, wie es ist. Dies wird dadurch garantiert, dass jeder von jeweils anderen Veränderung erwartet. Im Erziehungsbereich sorgt diese Haltung seit Jahrzehnten für Stagnation. Denn wer Veränderungsbedarf nur außerhalb seiner selbst sieht, verurteilt sich zur Hilflosigkeit. Wenn Eltern erwarten, dass die Schule ihre Kinder erzieht, Lehrer die Eltern für alle Probleme verantwortlich machen und politisch Verantwortliche versuchen, durch Kürzung der Bildungsetats der Misere Einhalt zu gebieten und Finanzierungsverantwortung an die Betroffenen delegieren, ohne Entscheidungsspielräume für diese zu öffnen, ist es nicht verwunderlich, dass die Probleme zunehmen.

- Am Anfang ist familiäre Erziehung

Vom Kind aus betrachtet ist die Familie der Anfang von allem. Die Art, wie Kinder in ihrer oder immer häufiger außerhalb ihrer Familie aufwachsen, wird allerdings wesentlich von der Bildungs- und Kulturpolitik beeinflusst und von den in der Gesellschaft herrschenden Vorstellungen und Gewohnheiten. Dennoch ist es sinnvoll, die Bedeutung familiärer Einflüsse zu untersuchen und das Ausmaß elterlicher Verantwortung auszuloten.

Denn Eltern sind die ersten und wichtigsten Erzieher. Ihr Verständnis oder Unverständnis, ihre Fähigkeiten oder Unfähigkeiten prägen entscheidend den Lebensweg ihrer Kinder. Erst wenn der Einzelne und die Gesellschaft das Ausmaß dieser Verantwortung erkennen, kann sie auch angemessen wahrgenommen werden.

Die Entwicklungspsychologie hat in den vergangenen Jahren die überragende Bedeutung der ersten vier bis fünf Jahre für die Entwicklung eines Kindes nachgewiesen. Das ist die Zeit, in der Kinder entsprechend den Anregungen und Einflüssen, denen sie ausgesetzt sind, ihre grundlegenden Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Überzeugungen und Wertvorstellungen entwickeln. Die charakterlichen Eigenarten, die in diesen entscheidenden Jahren erworben werden, sind später nur sehr mühsam veränderbar und werden oft auch dann beibehalten, wenn sie sich als wenig konstruktiv erweisen. Das soll an einem besonders wichtigen Beispiel erläutert werden.

- Vertrauen und Selbstvertrauen

Das vertrauen der Eltern in das Entwicklungspotenzial ihres Kindes hat einen enormen Einfluss darauf, wie stark sich dessen Selbstvertrauen und Fähigkeiten entfalten können.

Eltern, die ihrem Kind wenig zutrauen, die ständig eingreifen, den Erfahrungsspielraum ihres

Kindes unnötig einschränken, es entmutigen und auch in gefahrlosen Situationen seinen

Forscherdrang bremsen, tragen wesentlich dazu bei, bei ihrem Kind Passivität, Hilflosigkeit,

Versagensängste und Misserfolge zu erzeugen. Solche Kinder haben Schwierigkeiten, sich auf

unbekannte Situationen einzustellen, sie sind aufgrund fehlenden Selbstvertrauens beim

Erwerb neuer Fähigkeiten stark behindert und entwickeln häufig ein Selbstbild, das ihre

Probleme noch verstärkt: Sie sind überzeugt, wenig erreichen zu können und hindern sich

dadurch systematisch daran, erfolgreich zu werden. Zu einer realistischen Selbsteinschätzung

sind solche Menschen oft ihr Leben lang nicht fähig, weil sie nie das Glücksgefühl erfahren

haben, das sich einstellt, wenn man nach ausdauernder und intelligenter Bemühung ein Ziel

aus eigener Kraft erreicht hat. So erzeugt frühzeitige Entmutigung oft lebenslange Mut- und

Hilflosigkeit. Verstärkt wird das noch, wenn Eltern aus vermeintlich guter Absicht ihren

Kindern einreden, sie seien für bestimmte Tätigkeiten unbegabt, was häufig mit Vererbung

[Seite 5] begründet wird. Damit entfällt für das Kind jeder weitere Grund zur Bemühung, denn niemand

wird sich an einer Sache versuchen, die für aussichtslos gehalten wird.

begründet wird. Damit entfällt für das Kind jeder weitere Grund zur Bemühung, denn niemand

wird sich an einer Sache versuchen, die für aussichtslos gehalten wird.

Je früher und häufiger ein bestimmtes Verhalten eingeübt wird, desto stärker und nachhaltiger verfestigt es sich schließlich zu einer Überzeugung. Das lässt sich natürlich auch positiv nutzen. Indem man Kindern möglichst viele Möglichkeiten bietet, ihrem angeborenen Forscherdrang nachzugehen, ihnen Mut macht, Neues zu erproben und Probleme so weites geht allein zu lösen, sich neue Fähigkeiten anzueignen, gibt man ihnen das vermutlich wertvollste mit auf den Weg, das ein Mensch besitzen kann: Selbstsicherheit.

Es ist leicht einzusehen, dass Kinder, die in der Überzeugung heranwachsen, dass sie Dinge, die sie wirklich wollen, auch erreichen können, ganz andere Voraussetzungen für ein zufriedenes und sinnvolles Leben haben als solche, die vor jedem Problem Versagensängste entwickeln.

- Soziales Lernen und erzieherische Kompetenz

Familien sind aber auch der Ort, an dem Kinder lernen, mit anderen Menschen zusammenzuleben und Konflikte zu lösen - oder auch nicht. Soziales Lernen setzt eine gewisse Kontinuität in der Bezugsgruppe voraus. Keine andere Institution ist dafür geeigneter als die Familie. Wieweit ein Kind lernt, friedlich und konstruktiv mit seinen Mitmenschen umzugehen, hängt von den erzieherischen Fähigkeiten der Bezugspersonen ab. Leider ist Erziehung eines der wenigen Gebiete, auf dem man Verantwortung übernehmen kann, ohne Kenntnisse und Fähigkeiten erworben zu haben. Für die banalsten Tätigkeiten benötigt man bei uns einen Fähigkeitsnachweis. An der vermutlich verantwortungsvollsten aller Aufgaben, der Erziehung künftiger Generationen, kann jeder Dilettant sich zum Schaden seiner Nachfahren versuchen, ohne die geringste Kenntnis zu haben. Das Ergebnis ist, dass mangels Einsicht in die Zusammenhänge die Fehler vergangener Generationen wiederholt werden.

Die Schule wäre der geeignete Ort, um flächendeckend pädagogische Grundkompetenzen zu vermitteln und künftige Eltern auf ihre Verantwortung vorzubereiten, aber bestenfalls Oberstufenschüler haben in Deutschland die Möglichkeit, Pädagogik zu wählen. Gerade diejenigen, die es besonders nötig hätten, weil ihre eigene Erziehung ihnen nur wenige Entwicklungschancen geboten hat, bleiben davon ausgeschlossen. Das wäre aber eine großartige Möglichkeit, ihnen gerade auf einem Gebiet, auf dem sie leidvolle Erfahrungen gemacht haben, Kenntnisse, konstruktive Handlungsperspektiven und damit Auswege aus der eigenen Misere zu vermitteln und ein entscheidender Schritt, um soziale Aufstiegschancen zu verbessern.

Sinnvoll wäre es, wenn werdende Eltern zusätzlich als vorgeburtliche Maßnahme die wichtigsten Grundregeln einer sinnvollen Erziehung vermittelt bekämen wie das zum Beispiel in Finnland geschieht. Bisher nehmen Eltern psychologische Beratung erst in Anspruch, wenn das Kind bereits Verhaltensstörungen zeigt. Viel effektiver und langfristig kostengünstiger für die Gesellschaft wäre flächendeckende Vorbeugung.

- Kooperation statt Bevormundung

Zunehmende Gewalt in Familien und Schulen, die steigende Zahl der Gewaltdelikte: Das sind Symptome einer Hilflosigkeit, teilweise einer ohnmächtigen Wut, deren Ursachen meist sehr früh gelegt werden. Menschen, die nie lernen durften, dass Konflikte zum Anlass gemeinsamen Wachstums werden können, die in ihren Familien, der schule, den Medien ständig mit Druck, Gewalt und Missachtung der Menschenwürde konfrontiert werden, entwickeln fast zwangsläufig persönliche Überlebensstrategien, die wenig sozialverträglich sind. Wer in der Familie nicht lernt, seine persönlichen Bedürfnisse mit denen der Gemeinschaft zu harmonisieren, wer häufig Verletzung seiner elementaren Rechte erfährt, wird Überzeugungen und Verhaltensweisen entwickeln, die entweder in die Depression oder in eine aggressive Durchsetzung der eigenen Wünsche führen.

Eine gesunde Entwicklung setzt voraus, dass Kinder ernst genommen werden. Wenn sie das Gefühl

bekommen, dass ihre Wünsche und Bedürfnisse geachtet werden, wenn sie ihren wachsenden

[Seite 6] Fähigkeiten entsprechend etwas bewirken und positive Beiträge zum Familienleben machen

dürfen, entwickeln sie ganz natürlich Verantwortungsgefühl. Ihr Wunsch nach Zugehörigkeit

lässt sie gern Pflichten übernehmen, sofern deren Erledigung anerkannt und geschätzt wird.

Wenn Aufgaben zunächst im Geiste gemeinsamer Bemühung und gegenseitiger Unterstützung

erledigt werden, erwacht von selbst das Bedürfnis nach mehr Selbstständigkeit und zunehmender

Arbeitsteilung. Denn das entspringt dem elementaren Bedürfnis, unsere Kräfte zu erproben. Die

Erfahrung positiver Macht, das heißt, etwas für sich und andere machen zu können und dadurch

ein geachteter Teil des Ganzen zu werden, schafft inneren und äußeren Frieden und ist das

beste Heilmittel gegen Egoismus und Rücksichtslosigkeit.

Fähigkeiten entsprechend etwas bewirken und positive Beiträge zum Familienleben machen

dürfen, entwickeln sie ganz natürlich Verantwortungsgefühl. Ihr Wunsch nach Zugehörigkeit

lässt sie gern Pflichten übernehmen, sofern deren Erledigung anerkannt und geschätzt wird.

Wenn Aufgaben zunächst im Geiste gemeinsamer Bemühung und gegenseitiger Unterstützung

erledigt werden, erwacht von selbst das Bedürfnis nach mehr Selbstständigkeit und zunehmender

Arbeitsteilung. Denn das entspringt dem elementaren Bedürfnis, unsere Kräfte zu erproben. Die

Erfahrung positiver Macht, das heißt, etwas für sich und andere machen zu können und dadurch

ein geachteter Teil des Ganzen zu werden, schafft inneren und äußeren Frieden und ist das

beste Heilmittel gegen Egoismus und Rücksichtslosigkeit.

- Familien als Wertevermittler

Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung ein Gefühl der Sicherheit, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, vermittelt durch das Verhalten ihrer Erzieher. Wenn Regeln nicht für alle gelten oder ohne einsichtige Gründe außer Kraft gesetzt werden, wenn in der Familie ein Machtgefälle besteht, das einige zu Entscheidern und andere zu Befehlsempfängern macht, lernen die Kinder nicht dauerhaft zu kooperieren. Mit wachsendem Alter entwickeln sie Widerstand gegen die ungerecht ausgeübte Macht. Sie gewinnen die Überzeugung, dass sie ihrerseits ihre Rechte nur mit den Mitteln des Machtkampfes durchsetzen können. Das ursprünglich konstruktive Bedürfnis, etwas bewirken zu können, degradiert zum egoistischen Durchsetzungswillen. Ziel ist es dann nicht mehr, seinen Platz in einem harmonischen Organismus zu finden, sondern im rücksichtslosen Durchsetzen persönlicher Interessen die eigene Position zu verbessern.

Verbindliche, von allen verstandene und anerkannte Werte und Grundsätze helfen, dieses Dilemma zu vermeiden. Aufgabe der Eltern ist es zunächst, den Sinn dieser Leitprinzipien begreifbar zu machen. Sobald die Kinder aber in der Lage sind, ihre eigenen Vorstellungen zu artikulieren, ist die Zeit für gemeinsame Beratungen gekommen.

- Gleichwertigkeit

Das oberste Prinzip, von dem das langfristige Gelingen der Bemühungen abhängt, ist das der Gleichwertigkeit. Nur wenn Kinder sich und ihre Bedürfnisse ernst genommen, das heisst als gleichwertig behandelt fühlen, werden sie langfristig bereit sein, ihre Fähigkeiten und Kräfte positiv für die Gemeinschaft einzusetzen. Für Eltern ist dies nicht immer einfach, denn sie schleppen oft noch einen Ballast an veralteten, aus hierarchischen Verhältnissen stammenden Vorstellungen mit und projizieren diese unreflektiert auf ihre Kinder. Wer selbst als Kind nicht gleichwertig behandelt wurde, hat es oft schwer, dies seinen Kindern zu ersparen.

Dabei hilft es, sich zu fragen, ob man Kinder in die Welt gesetzt hat, um sie die eigenen Leiden wiederholen zu lassen, ob man die daraus resultierenden Kämpfe und entwürdigenden Situationen neu inszenieren will. Als regelmäßige Übung ist der Versuch, sich in die Rolle des anderen zu versetzen, sehr hilfreich. Wenn wir uns vorstellen, wie das, was wir tun, auf uns wirken würde, fällt es schwerer, ungerecht oder achtlos zu sein. Anstatt reflexartig zu reagieren sollten wir zunächst genau beobachten, Motive zu verstehen versuchen und nachfragen, was hinter einem bestimmten Wunsch oder Verhalten steckt.

Auf diese Weise geben wir Kindern das Gefühl, als Partner ernst genommen zu werden und fördern dadurch ihre Kooperationsbereitschaft.

- Grenzen setzen lernen

Eltern und Erziehern bleibt natürlich nicht erspart, zwischen berechtigten und unberechtigten

kindlichen Wünschen zu unterscheiden und im zweiten Fall Grenzen zu setzen. Da Kinder mit einem

starken Forscherdrang auf die Welt kommen, müssen sie ständig ausprobieren, was möglich ist und

was nicht. Das ist für Erzieher eine ständige Herausforderung. Denn sie müssen herausfinden, was

das Kind mit seinem Handeln bezweckt und erkennen, ob und inwieweit dies mit den Erfordernissen

eines gerechten und harmonischen Zusammenlebens vereinbar ist. Denn das Kind muss natürlich lernen,

die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder zu respektieren. Elterliches verhalten, das deren

eigene egoistische Bedürfnisse in den Vordergrund stellt,

[Seite 7] ist hierbei von vorn herein zum Scheitern verurteilt. Erziehung setzt daher unter allen Umständen

Selbsterziehung voraus. Es geht darum, immer wieder ein Gleichgewicht zu finden, Interessen

auszubalancieren und so gerecht wie möglich zu sein. Wir müssen dabei nicht vollkommen sein und

uns hüten, den Eindruck von Unfehlbarkeit zu erwecken. Nur wenn Kinder ihre Erzieher als Menschen

erfahren, die sich bemühen und auch Fehler machen, können sie ein realistisches Selbstbild

gewinnen. So besteht das Vorbild der Eltern nicht darin, dass sie alles richtig machen, sondern

darin, dass sie bereit sind, ihre Fehler zu korrigieren.

ist hierbei von vorn herein zum Scheitern verurteilt. Erziehung setzt daher unter allen Umständen

Selbsterziehung voraus. Es geht darum, immer wieder ein Gleichgewicht zu finden, Interessen

auszubalancieren und so gerecht wie möglich zu sein. Wir müssen dabei nicht vollkommen sein und

uns hüten, den Eindruck von Unfehlbarkeit zu erwecken. Nur wenn Kinder ihre Erzieher als Menschen

erfahren, die sich bemühen und auch Fehler machen, können sie ein realistisches Selbstbild

gewinnen. So besteht das Vorbild der Eltern nicht darin, dass sie alles richtig machen, sondern

darin, dass sie bereit sind, ihre Fehler zu korrigieren.

Man hat nur wenig für einen Menschen getan,

wenn man nichts anders für ihn getan hat,

als ihn in die Welt zu setzen.

- Arthur Schnitzler, 1862 bis 1931

- Arzt, Schriftsteller, Dramatiker

Roland Greis

Fotos: M. Willems S. 4+5; R. Greis S. 6+7

UNTERNEHMEN ZUKUNFT[Bearbeiten]

Woher die Zuversicht,

dass ein Unternehmen Familie

heute noch

gelingen kann?

Täglich die Nachricht

egozentrischer Dummheit

auf Kosten der Schwachen.

Täglich mediale Verführung

zur Ignoranz.

Täglich der Showdown

der Selbsterniedrigung,

vermarktet als Sensation.

Und überall die Opfer

von Gewalt, Vernachlässigung, Rücksichtslosigkeit:

suchende Süchtige auf dem Weg durch die Finsternis.

Während die globalen Verderber

das Wettrennen

um die Vergiftung des letzten Flusses

und den Kahlschlag des letzten Waldes,

den blindwütigen Kampf

um die Vernichtung des Planeten

in die letzte Runde treiben.

Woher da die Kraft nehmen

Apfelbäume zu pflanzen?

ICH HABE DICH REICH ERSCHAFFEN,

WARUM MACHST DU DICH SELBST ARM?

EDEL ERSCHUF ICH DICH;

WARUM ERNIEDRIGST DU DICH SELBST?*

Wenn die Finsternis überhand nimmt,

ist es Zeit

Kerzen zu gießen.

Wenn die Kälte sich ausbreitet,

hilft es

einander zu wärmen.

Wenn das Alte zerfällt,

muss das Neue begonnen werden.

Was also ist die Antwort

auf Tod und Zerstörung,

Feindschaft und Hass?

MEINE LIEBE IST MEINE FESTE.

WER SIE BETRITT,

IST SICHER UND WOHLBEHÜTET;

WER SICH ABER ABWENDET,

WIRD WAHRLICH IRREGEHEN UND VERDERBEN.*

Die andere Welt

beginnt

wie alles

ganz klein.

Mit einem Händedruck

angesichts militärischen Größenwahns,

einer Umarmung

im Rücken aufgestellter Armeen,

einem Lächeln,

das die Feindbilder in Frage stellt.

Sie beginnt,

wenn Kinder

lernen,

dass Liebe

ein besserer Schutz ist

als Drohung, Habgier, Selbstsucht, Gewalt.

Roland Greis

- BAHÁ’U’LLÁH, VERBORGENE WORTE

Ohne Familie keine Gesellschaft[Bearbeiten]

ALLE RELIGIONEN BESTÄTIGEN DIE BEDEUTUNG DER FAMILIE FÜR DEN EINZELNEN UND DIE GEMEINSCHAFT

Die Großfamilie hat sich in den westlichen Ländern in den vergangenen 150 Jahren allmählich aufgelöst, derzeit hat dieser Prozeß die Kernfamilie erreicht. Aufgrund der fortschreitenden Individualisierung ist die Ehe nicht länger eine unauflösliche, heilige Institution, wer eine sexuelle Gemeinschaft haben will, braucht nicht zu heiraten. Die zunehmende Zahl der Scheidungen und neu geschlossene Ehen führen zu höchst vielfältigen Arten von „Stieffamilien“1). Dadurch verändern sich Verwandtschaftsbeziehungen. Aus der Elternperspektive wird nun von „deinen, meinen, unseren Kindern“ gesprochen.

Frei vom Zwang, als Paar zusammenhalten zu müssen, um das Leben zu meistern, kommen Partnerbeziehungen in die Krise aufgrund der völlig neuen Herausforderung, eine persönliche Liebesbeziehung aufzubauen und Werte zu finden, die der Partnerschaft Sinn geben. Welche Werte und Normen gibt welche Familie jetzt weiter?

Die Familie ist heute kein Garant für Stabilität und Sicherheit mehr. Es fehlt vielen Paaren die Vision, gemeinsam und glücklich alt zu werden.2) Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2000 rund 418.550 Ehen geschlossen und 194.408 geschieden. Dennoch steht Familie bei den Deutschen hoch im Kurs: Zwei von drei sind davon überzeugt, dass Kinder das Leben intensiver und erfüllter machen.[..] Die meisten glauben auch, dass in der Familie soziale Werte am besten vermittelt werden: 56 Prozent teilen diese Aussage „voll und ganz“ [...].3)

Parallel zu der zunehmenden Auflösung der Familie kamen die systemischen Erkenntnisse in der Psychologie auf, die unter anderem psychosomatische Krankheitssymptome eines Menschen als Ausdruck des kranken Familiensystems erkannten. Daraus schloss man, dass zur Heilung die gesamte Familie therapiert werden sollte. Wenn der Mensch meinte, er sei frei in seinen Entscheidungen, so belehren ihn diese Erkenntnisse eines besseren: Er ist Ordnungen und Regeln unterworfen; er ist mit seiner Familie verbunden und kann sein Wohl nur erhalten, wenn er sich allen Mitgliedern in Liebe zuwendet. Das für sich zu akzeptieren bedingt das Wissen um Abhängigkeit und Erziehung. Aber wer gibt diese Ordnungen vor, was ist unsere Natur? Auf diese Fragen kann die Psychologie keine Antwort geben, sie zeigt nur Phänomene auf. Auf diese Fragen kommen die Antworten aus der Religion.

Der Mensch könnte sich nach der „Ordnung der Liebe“4) richten, um innerhalb der Großfamilie in Frieden zu leben. Diese Ordnung ist nichts Neues. Sie ist ein Teil der offenbarten göttlichen Lehren, die sich auf die Familie beziehen. Bert Hellinger hat durch die Familienaufstellungen5) aufzeigen können, wie diese Ordnung wirkt, und wie das Wohl und Wehe einer Familie von ihrer Einhaltung abhängt. Da die Regeln aber immer wieder übertreten werden, da Krisen, traumatische Erlebnisse die Familie von außen bedrohen und zerrütten können, sind alle ständig aufgefordert, die Ordnung wieder herzustellen.

Um in Selbstkontrolle zu leben, ethische Maßstäbe des Handelns anzuwenden, Rücksicht zu nehmen auf andere, bedarf der Mensch der Erziehung, damit er erkennt, dass sein Glück in der Befolgung ethischer, religiöser Gebote und Gesetze liegt.

[Seite 10] Ohne Erziehung verirrt sich der Mensch im Labyrinth seiner Lüste auf der Suche nach

seinem Glück und nach wahrer Liebe. Wenn er die Quelle seines geistigen Seins nicht

beachtet, wenn er nicht erkennt, dass er eine geistige Natur hat, fehlen ihm die Kraft

und der Anstoss, nach den Geboten zu leben.6) Wie sonst könnte man erklären,

dass im Mensch angelegte Ordnungsprinzipien, die den einzelnen ebenso wie die Gesellschaft

zu Frieden und Wohlfahrt führen, ständig Übertreten werden? Es gilt zum Beispiel, die Toten

zu achten, allen Mitgliedern ihren angemessenen Platz zu geben, die Eltern zu achten,

Unrecht zu sühnen, Gerechtigkeit walten zu lassen, zu geben und zu danken. Das alles

sind religiöse Gesetze.

Ohne Erziehung verirrt sich der Mensch im Labyrinth seiner Lüste auf der Suche nach

seinem Glück und nach wahrer Liebe. Wenn er die Quelle seines geistigen Seins nicht

beachtet, wenn er nicht erkennt, dass er eine geistige Natur hat, fehlen ihm die Kraft

und der Anstoss, nach den Geboten zu leben.6) Wie sonst könnte man erklären,

dass im Mensch angelegte Ordnungsprinzipien, die den einzelnen ebenso wie die Gesellschaft

zu Frieden und Wohlfahrt führen, ständig Übertreten werden? Es gilt zum Beispiel, die Toten

zu achten, allen Mitgliedern ihren angemessenen Platz zu geben, die Eltern zu achten,

Unrecht zu sühnen, Gerechtigkeit walten zu lassen, zu geben und zu danken. Das alles

sind religiöse Gesetze.

Die Verbindung von Mann und Frau und die Familie sind als Voraussetzung für eine gesunde Gesellschaft so wichtig, dass alle heiligen Schriften sich dazu äußern:

- „Kein Mann ohne Frau, keine Frau ohne Mann, noch beide ohne Gott.“ 7)

- „Wer keine Frau hat, lebt ohne Freude, ohne Glück, ohne Seligkeit.“ 8)

- „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde.“ 9)

- „Was denn Gott zusammen gefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.“10)

- „Und zu Seinen Zeichen gehört es, dass Er euch von euch selber Gattinnen erschuf, auf dass ihr Ihnen beiwohnet, und Er hat zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gesetzt."11)

- „Gott hat gesagt: Ehre Vater und Mutter! Und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden." 12)

Unter den zehn Geboten Mose sind für die eheliche und familiäre Beziehung wichtig:

- „Ehre Vater und Mutter“ „Du sollst weder deines Nachbarn Haus begehren, noch sein Weib, noch irgendetwas, was ihm gehört.“ 13)

Die Bahá’í-Lehren zu Ehe und Familie bekräftigen die Wahrheit dieser Zitate und erweitern sie

Bahá’u’lláh bringt den Menschen in einer Zeit der Auflösung der Familie ins Bewusstsein, dass die

Ehe eine heilige Institution bleibt14), die kein Gottesbote je auflösen wird. Die

Verbindung von Mann und Frau wird eine ewige sein, die auch nach dem Tode fortbesteht, und die

Einheit des Paares ist die Grundlage für die Einheit der Familie. Als Paar sollen sie mit ihrem

Heim, ein „Hafen der Ruhe und des Friedens sein“. Sie sollen „gastfrei“ sein und die

„Türe“ ihres „Hauses offen halten für Freunde und Fremde“. Und wenn Gott ihnen

„süße und liebliche Kinder schenkt", so sollen sie sich ihrer

„Belehrung und Führung widmen“.15)

Hier erkennen wir die göttlichen Ordnungen, die für Familien gelten: die Liebe und Zuneigung des Paares, seine unbedingte Treue zueinander und seine Arbeit an der Beziehung hin zu einer geistigen Verbundenheit. Außerdem sollen sich die beiden dem Dienst an der Gesellschaft widmen und Kinder erziehen. Einheit, das zentrale Prinzip des Bahá’í-Glaubens, beginnt in der Familie

- „Nach den Lehren Bahá’u’lláhs soll die Familie als eine menschliche Einheit nach den Regeln der Heiligkeit erzogen werden. Alle Tugenden sind der Familie zu lehren. Die Familienbande sind unversehrt zu bewahren; die Rechte der Familienmitglieder dürfen nicht verletzt werden, weder die des Sohnes noch die des Vaters oder der Mutter. Niemand darf rücksichtslos sein. Wie der Sohn bestimmte Pflichten gegenüber dem Vater hat, so hat der Vater Pflichten gegenüber dem Sohn. Die Mutter, die Schwester und die anderen Haushaltsmitglieder haben ihre eigenen Vorrechte. Alle diese Rechte müssen gewahrt werden, doch die Einheit der Familie muss erhalten bleiben. Die Schädigung eines Familienmitgliedes soll als die Schädigung aller gelten, das Wohl eines als das Wohl aller, die Ehre eines als die Ehre aller.“ 16)

Die Pflichten innerhalb der Familie hören nicht mit der Erziehung auf. Kinder sind nicht nur Empfänger von Liebe und Erziehung, sie sollen auch, entsprechend ihrer Reife und ihrem Alter, den Eltern Wohltätigkeit erweisen. Werden diese Rechte mit der Liebe Gottes verbunden, fördern sie die gesunden Familienbande. Dabei ist auf die Ordnung zu achten:

- „Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, nicht die Eltern den Kindern. Eltern haben ihre Kinder zu erziehen und nicht umgekehrt.“ 17)

[Seite 11] Mit der Einhaltung von Rechten und Pflichten kann leichter vermieden werden, dass Eltern ihre Kinder

als Partnerersatz „missbrauchen“ oder dass Eltern eine Bedürftigenrolle gegenüber ihren Kindern

einnehmen. Es ist damit klar, dass auch Eltern sich Pflichten unterordnen müssen und dafür vor Gott

zu verantworten haben. Das führt bei ihnen zu einem ständigen Reifungsprozess.

Mit der Einhaltung von Rechten und Pflichten kann leichter vermieden werden, dass Eltern ihre Kinder

als Partnerersatz „missbrauchen“ oder dass Eltern eine Bedürftigenrolle gegenüber ihren Kindern

einnehmen. Es ist damit klar, dass auch Eltern sich Pflichten unterordnen müssen und dafür vor Gott

zu verantworten haben. Das führt bei ihnen zu einem ständigen Reifungsprozess.

Der Prozess, um vom Stadium des abhängigen Kindes zu dem eines Kindes Gottes zu kommen, wird durch das Beten für die Eltern unterstützt: Wenn das Kind erwachsen wird und lernt, die Welt mit eigenen Augen zu sehen, beginnt es, die Eltern in ihrem Handeln kritisch zu betrachten. Früher oder später fallen sie von dem Thron, auf den sie vom Kind gehoben wurden und es erkennt, dass seine Eltern ganz normale sterbliche Menschen sind, mit Unvollkommenheiten und Schwächen, mit ihren eigenen Regeln untereinander und mit ihrem eigenen Kind-Sein gegenüber ihren Eltern und gegenüber Gott. Mit der Pflicht, für die Sünden seiner Eltern zu beten, erleichtert Gott ihm diese Phase. Die Eltern sind voller Fehler. Ein Kind kann aber nicht die Fehler der Eltern vergeben. Es soll dafür Gott inständig anflehen, seinen Eltern zu verzeihen.

- „Der Diener sollte nach jedem Gebet Gott anflehen, seinen Eltern gnädig zu vergeben. Dann wird Gottes Ruf erschallen: „Abertausendfach sei dir gelohnt, was du für deine Eltern erbeten hast!“ Gesegnet, wer seiner Eltern gedenkt, wenn er mit Gott Zwiesprache hält. Wahrlich, es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Mächtigen, dem Vielgeliebten.“ 18)

Ob wir gläubig sind oder nicht - wir sind in ein Ordnungssystem eingebunden, aus dem wir uns nicht befreien können. Das Wohl eines Familienmitglieds ist das Wohl aller. Sein Unglück ist das Unglück aller. Das sind Erkenntnisse der Psychologie. Ein Ordnungssystem kann nur von einem Urheber stammen, der um die Natur des Menschen weiß. Dazu ist kein Mensch von sich aus fähig. Ordnungsgeber jedoch erscheinen seit Menschengedenken. Jede Gesellschaft anerkennt die zehn Gebote Mose, ohne dem jüdischen Glauben anzugehören. Das Christentum betonte die Heiligkeit der Ehe und Mohammed bekräftigte den Bund zwischen Mann und Frau, verbunden mit Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit.

Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Sie schafft die Grundlage für Einheit in der Gesellschaft. Voraussetzung ist, ihre Regeln und Gebote anzuerkennen und sie mit der Liebe zu Gott zu verbinden. Wenn wir bewusst danach handeln, kann die Liebe im Guten wirken und die Einheit festigen. Im anderen Fall wenden sich die Regeln gegen uns, denn dann handeln wir blind und können keine Fortschritte machen.19)

QUELLENANGABEN:

- 1) MITTERAUER, ORTMAYR HRSG., FAMILIE IM 20. JAHRHUNDERT, S.23FF

- 2) STATISTISCHES AMT UND WAHLAMT BREMERHAVEN

- 3) WWW.VITAWO.DE/DETAILA.HTM

- 4) SO NENNT BERT HELLINGER SEINE ERKANNTEN ORDNUNGSPRINZIPIEN INNERHALB DER FAMILIE, DIE AUF BOSZORMENY NAGYS ERKENNTNISSEN AUFBAUEN

- 5) SIEHE DAZU ULSAMER BERTOLD, DAS HANDWERK DES FAMILIENAUFSTELLENS; ODER ULSAMER, OHNE WURZELN KEINE FLÜGEL

- 6) DARAUF MACHT SCHON GAUTAMA BUDDHA AUFMERKSAM, WENN ER SAGT: „ROST ERZEUGT SICH AUS DEM EISEN, EISEN WIRD VOM ROST ZERFRESSEN. DURCH SEIN EIGEN TUN GEHT UNTER, WER DAS PFLICHTGESETZ VERGESSEN.“ GAUTAMA BUDDHA: DAS HOHE LIED DER WAHRHEIT, EDITION HERDER 1992, S.95

- 7) MIDRASCH: BERESCHIT RABBA 8,9 ZIT.IN WWW.PAYER.DE/JUDENTUM/JUD502.HTML

- 8) ALTES TESTAMENT, TALMUD JEBAMOT 62B

- 9) ALTES TESTAMENT, GENESIS 1,28

- 10) BIBEL, DAS EVANGELIUM NACH MARKUS, 9.10:9

- 11) DER KORAN, SURE 30:2

- 12) NEUES TESTAMENT, MATTHÄUS 15,4

- 13) WWW.PURAMARYAM.DE/GESETZGEBOT.HTML

- 14) WIE ES EHEMALS DIE KATHOLISCHE KIRCHE SELBER FORMULIERTE

- 15) ‘ABDU'L-BAHÁ, ANSPRACHE ANLÄSSLICH EINER HOCHZEIT, ZIT. IN LIEBE UND EHE, S. 28-31

- 16) ‘ABDU'L-BAHÁ ZIT. IN EINHEIT DER FAMILIE, S. 22

- 17) VERGL. DAZU BOTSCHAFT DES UNIVERSALEN HAUSES DER GERECHTIGKEIT, RIDVAN BOTSCHAFT 2000 AN DIE BAHÁ'Í DER WELT, ZIT. IN KINDERERZIEHUNG, S.34

- 18) A.A.O. S.10

- 19) SCHILLERT, MANUSKRIPT „MIT DEM SEGEN DER ELTERN“, ERSCHEINT VORAUSSICHTLICH ENDE 2005

Hilde Schillert

Lehrtrainerin beim Deutschen Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren

Individualpsychologische Beraterin

Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psychotherapie

eigene Beratungs- und Seminarpraxis.

Not macht erfinderisch und offen für neue Ideen[Bearbeiten]

Das Engagement der Bahá’í löst eine Sozialreform aus

Ein Bericht aus dem Jahr 2030

Man schreibt das Jahr 2030.

Markus Kühne beendet seine Arbeit auf der Bank wie immer mittwochs bereits um 12 Uhr, denn am Nachmittag hat er einen wichtigen Termin. Um 16 Uhr findet nämlich im Bürgersaal regelmäßig eine öffentliche Andacht statt, die er zusammen mit einigen Bahá’í-Freunden vorbereitet. Diese Andachten sind mittlerweile zu einer festen und gern besuchten Einrichtung geworden. Neben Gebet, Stille und dem Hören heiliger Texte aus verschiedenen Religionen ist diese Andacht auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Markus Kühne freut sich jedesmal auf den Mittwochnachmittag, auch wenn die Vorbereitung viel Zeit in Anspruch nimmt. So wie ihm geht es den acht anderen Mitgliedern des Vorbereitungsteams, die sich wie er für die Andachten in ihrer Stadt verantwortlich fühlen.

Aber Markus Kühne hat noch einen weiteren Termin an diesem Abend, den er mit Spannung erwartet. Im Bahá’í-Zentrum tagt der Örtliche Geistige Rat und wird darüber entscheiden, ob das Engagement von Markus Kühne im Andachtsteam es weiterhin rechtfertigt, ihn für diese Tätigkeit jeden Mittwochnachmittag freizustellen.

Kühne sitzt im Vorraum und versucht, gegen seine Unruhe ein paar Gebete zu sprechen, doch wie so oft will es ihm nicht gelingen. Endlich öffnet sich die Tür und er wird herein gebeten. Die Vorsitzende des Geistigen Rates begrüßt ihn freundlich und dankt ihm für seinen Einsatz in den vergangenen sechs Monaten. Als sie ihm das Ergebnis der Beratung mitteilt, atmet er erleichtert auf. Seine Arbeit im Andachtsausschuss bringt auch für die nächsten sechs Monate die benötigte Anzahl von Punkten auf sein Sozialkonto, um den Mittwochnachmittag frei nehmen zu können.

Das Einrichten von Sozialkonten durch die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Geistigen Rat der Bahá’í hat es Markus Kühne ermöglicht, einen lang gehegten Traum zu verwirklichen: weniger im Büro zu arbeiten und dafür mehr Zeit zu haben für das Gestalten von öffentlichen Andachten und Gebetsrunden. Früher hatte die Familie für sein Engagement Opfer bringen müssen, denn jede Stunde, die er dafür brauchte, ging seinen Lieben ab. Jetzt kann er dafür reguläre Arbeitszeit verwenden und hat wieder mehr Zeit für die Familie.

Das System, das vor einigen Jahren flächendeckend eingeführt wurde, funktioniert folgendermaßen:

Für seinen Einsatz rund um die Andachten erhält Markus Kühne eine bestimmte Anzahl von Punkten

auf sein Sozialkonto. Diese Punkte kann er zum Beispiel bei seinem Arbeitgeber einreichen und

dafür Freistunden nehmen. Die Bank wiederum

[Seite 13] verwendet diese Punkte, um einen Krippenplatz für eine ihrer Mitarbeiterinnen einzurichten,

deren Kleinkind während der Arbeitszeit betreut werden muss. Die Frau, die das Kind betreut,

kann die Punkte sehr gut brauchen, damit jemand mit ihren gebrechlich gewordenen Eltern einkaufen

geht, ihnen vorliest oder für sie Briefe am Computer schreibt. Das macht ein junges Mädchen, das

sich damit Punkte für das Ferienlager der Bahá’í in Mazedonien verdient. Denn bei Abgabe der Punkte

zahlt die Bank einen Zuschuss für die Fahrt. Das System umfasst die Erziehung von Kindern, die

häusliche Pflege und eine große Zahl von sozialen, öffentlichen und kulturellen Ehrenämtern, die

offiziell als „Bürgerarbeit“ bezeichnet werden. Und für Bürgerarbeit gibt es „Bürgergeld“, eben

jene Punkte auf dem Sozialkonto.

verwendet diese Punkte, um einen Krippenplatz für eine ihrer Mitarbeiterinnen einzurichten,

deren Kleinkind während der Arbeitszeit betreut werden muss. Die Frau, die das Kind betreut,

kann die Punkte sehr gut brauchen, damit jemand mit ihren gebrechlich gewordenen Eltern einkaufen

geht, ihnen vorliest oder für sie Briefe am Computer schreibt. Das macht ein junges Mädchen, das

sich damit Punkte für das Ferienlager der Bahá’í in Mazedonien verdient. Denn bei Abgabe der Punkte

zahlt die Bank einen Zuschuss für die Fahrt. Das System umfasst die Erziehung von Kindern, die

häusliche Pflege und eine große Zahl von sozialen, öffentlichen und kulturellen Ehrenämtern, die

offiziell als „Bürgerarbeit“ bezeichnet werden. Und für Bürgerarbeit gibt es „Bürgergeld“, eben

jene Punkte auf dem Sozialkonto.

Markus Kühne erinnert sich noch gut daran, wie alles begann: Zum Jahreswechsel 2015 auf 2016 erreichte die Finanzkrise in der Bundesrepublik Deutschland auch die Kirchen. Immer mehr kirchliche und soziale Einrichtungen mussten ihre Arbeit wegen Zahlungsunfähigkeit einstellen, bis das System zusammenbrach. Das war für viele Menschen ein unsanftes Erwachen, als sie entdeckten, dass sie nicht nur keine Kirche mehr hatten, sondern auch keinen Glauben, keine Werte und kaum noch intakte Familien. Das Gemeinschaftsleben war unmerklich immer mehr eingeschlafen, bis der Zusammenbruch kam und eine riesige Lücke hinterließ, die nicht mehr zu übersehen war.

Markus hatte früher nie verstanden, warum die Bahá’í-Gemeinde immer wieder öffentliche Andachten, Glaubenskurse und Kinderklassen anbot, von denen aber kaum einer etwas wissen wollte. Jetzt verstand er es: Sie hatten trainiert. Jetzt waren sie fit und konnten etwas tun, um die Lücke zu füllen. Sie luden zu öffentlichen Andachtsversammlungen ein und die Menschen kamen. Sie kamen, weil sie spürten, dass sie orientierungslos geworden waren und weil sie Halt suchten. Die Andachten waren offen für alle. Es wurde niemand bepredigt oder in Rituale gezwängt. Jeder durfte sein, wie er war und brachte mit, was er hatte, an Gedanken, Fragen, Wissen, an Liedern und Gebeten. Es wurden Texte vorgetragen aus allen großen Religionen der Welt.

Dazu Gebete und Lieder. Worte und Töne, Stimmen, Bewegungen, Hoffnungen, Sehnsüchte, Tanz. Und im Mittelpunkt Gottes Wort, wie er zu allen Zeiten gesprochen hat durch die Propheten. Gebete und Texte konnten mitgenommen werden, zum Nachlesen und Nachwirken lassen. Viele Besucher gingen nachdenklich nach Hause. Wie viel Reichtum hatten sie verloren und nicht einmal vermisst.

In den religiösen Gesprächskreisen, den Ruhi-Kursen, lernten die Menschen die Namen Gottes neu zu buchstabieren, was man beinahe wörtlich nehmen kann, denn sie waren im Lauf der Zeit zu spirituellen Analphabeten geworden. Zum Bespiel pflegten ältere Herrschaften, denen etwas Schlimmes widerfuhr, die Hände über dem Kopf zusammen zuschlagen und „Heiliger Pankratius“ zu rufen. Wahrscheinlich wussten sie gar nicht, wen sie damit meinten. Später schlug man mit der Faust auf den Tisch und schrie: „Ich habe einen Virus.“ Doch man meinte damit nicht sich selbst, sondern seinen Computer. Heute breiten die Menschen die Hände aus und sagen: „Gott genügt allen Dingen und über alle Dinge hinaus.“ Oder „Gibt es einen Befreier von Schwierigkeiten außer Gott?“ Und sie wissen, was sie damit meinen, denn sie haben Sätze, die Gott den Menschen anvertraut hat, nicht nur auswendig gelernt, sondern in den Ruhi-Kursen am eigenen Leib erfahren. Und sie haben gelernt, davon zu erzählen. Auch den Kindern.

Kinder suchen die Herausforderung und haben Freude daran, Neues zu entdecken und zu lernen. Gibt man ihnen Spiele, bei denen möglichst viele außerirdische Monster zu killen sind, werden sie sich damit beschäftigen. Aber mit der gleichen Freude und Neugier besuchen sie heute die neu entstandenen Kinderklassen. Markus hatte „Kinderklassen“ immer für ein schreckliches Wort gehalten, das man durch etwas Neues, Lustvolleres er setzen sollte. Aber darauf kommt es jetzt gar nicht mehr an. Die Lust liegt in der Gruppe selbst und in dem, was sie tut.

Spielerisch lernen die Kinder die großen Geheimnisse kennen, die Geschichten von Gott und seinen Propheten. Wirkliche Geheimnisse und Abenteuer, keine virtuellen. Und sie malen und spielen aus der Wirklichkeit, nicht am Bildschirm. Sie lernen Tugenden kennen und wie schön das Leben sein kann, wenn Menschen sich richtig verhalten und sie üben sich darin, die Tugenden in die Tat umzusetzen. Für jeden kleinen Erfolg werden sie belohnt. Dazu muss man gar nicht viel tun, denn jede gute Tat belohnt sich selbst. Sie sind mit großem Eifer und wachsender Begeisterung bei der Sache. Oft überraschen sie die Eltern mit neuen Erkenntnissen und kleinen Weisheiten und bringen sie zum Staunen. Wie das Kind, das nach Hause kommt und fragt: „Wir haben heute Beratung gespielt. Können wir nicht auch eine Familienkonferenz haben?“

[Seite 14] Das war die Phase, in der die Bahá’í begannen, eine Art Tauschbörse ins Leben zu

rufen, weil ihnen die Arbeit über den Kopf wuchs. Vielleicht auch deshalb, weil viele

Kinder sich beschwerten, sie würden ihre Eltern nur noch bei Bahá’í-Veranstaltungen

zu Gesicht bekommen. Den Erwachsenen war nicht bewusst, dass sie mit dieser

Tauschbörse zum Vorbild und Vorreiter wurden. Die kommunalen Verwaltungen

wurden darauf aufmerksam und fragten sich angesichts leerer Sozialkassen, ob das

nicht ein Modell für die Zukunft sein könnte. Nach anfänglichem Zögern begannen

einige Kommunen, das System zu Übernehmen, auszubauen und auf breitere Füße

zu stellen. Das löste einen Evolutionsprozess aus, wie ihn Deutschland lange nicht

mehr gesehen hatte. Durch die verstärkt einsetzende ehrenamtliche Tätigkeit vieler

Einwohner sanken die Kosten für soziale Dienste. Das entlastete private und öffentliche

Haushalte gleichermaßen und schuf Freiräume. Immer mehr Menschen stellten

fest, dass sie es sich jetzt leisten konnten, ihre Wochenarbeitszeit zu reduzieren. Das

half, die Arbeitslosigkeit zu vermindern und sparte der Regierung Milliardenbeträge

Die wiederum konnten verwendet werden, um die Aktion auch finanziell auf eine

solide Basis zu stellen. Unternehmen beteiligten sich am Punktesystem entweder

durch eine Wertschöpfungsabgabe oder sie „kauften“, wie im Fall der Bank von

Markus Kühne, große Mengen von Punkten auf und boten sie ihren Mitarbeitern als

Sozialleistung an.

Das war die Phase, in der die Bahá’í begannen, eine Art Tauschbörse ins Leben zu

rufen, weil ihnen die Arbeit über den Kopf wuchs. Vielleicht auch deshalb, weil viele

Kinder sich beschwerten, sie würden ihre Eltern nur noch bei Bahá’í-Veranstaltungen

zu Gesicht bekommen. Den Erwachsenen war nicht bewusst, dass sie mit dieser

Tauschbörse zum Vorbild und Vorreiter wurden. Die kommunalen Verwaltungen

wurden darauf aufmerksam und fragten sich angesichts leerer Sozialkassen, ob das

nicht ein Modell für die Zukunft sein könnte. Nach anfänglichem Zögern begannen

einige Kommunen, das System zu Übernehmen, auszubauen und auf breitere Füße

zu stellen. Das löste einen Evolutionsprozess aus, wie ihn Deutschland lange nicht

mehr gesehen hatte. Durch die verstärkt einsetzende ehrenamtliche Tätigkeit vieler

Einwohner sanken die Kosten für soziale Dienste. Das entlastete private und öffentliche

Haushalte gleichermaßen und schuf Freiräume. Immer mehr Menschen stellten

fest, dass sie es sich jetzt leisten konnten, ihre Wochenarbeitszeit zu reduzieren. Das

half, die Arbeitslosigkeit zu vermindern und sparte der Regierung Milliardenbeträge

Die wiederum konnten verwendet werden, um die Aktion auch finanziell auf eine

solide Basis zu stellen. Unternehmen beteiligten sich am Punktesystem entweder

durch eine Wertschöpfungsabgabe oder sie „kauften“, wie im Fall der Bank von

Markus Kühne, große Mengen von Punkten auf und boten sie ihren Mitarbeitern als

Sozialleistung an.

Die gewonnene Zeit kam den Familien zu Gute, förderte Talente und Hobbys und floss letztendlich als Bereicherung über die Tauschbörse wieder in das Gemeinwesen ein.

Manchmal fragt sich Familie Kühne, warum das alles so lange gedauert hat und warum so viel passieren musste, bis es geschah. Aber dann fällt ihnen ein, was Bahá’u’lláh, der Stifter der Bahá’í-Religion, schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts gesagt hat: „Der Allwissende Arzt legt seinen Finger an den Puls der Menschheit. Er erkennt die Krankheit und verschreibt in Seiner unfehlbaren Weisheit das Heilmittel. .... Neues Leben durchpulst in dieser Zeit alle Völker der Erde, und doch hat keiner seine Ursache entdeckt und seinen Grund erkannt.“ (Ährenlese 106:1 + 96:2)

- Thomas Schaaff

- Dipl-Theologe und Pädagoge,

- verheiratet,

- ehemals kath. Pfarrer,

- seit dem Jahr 2000 Bahá’í.

- Arbeitet haute als

- Meditationslehrer

Dass wir wieder werden wie die Kinder,

ist eine unerfüllbare Forderung.

Aber wir können zu verhüten suchen,

dass die Kinder werden wie wir.

- Erich Kästner, 1899-1974

- Schriftsteller, Drehbuchautor, Kabarettist

Kein Märchen ........ eine glückliche Kindheit[Bearbeiten]

Sich geliebt und zugehörig zu fühlen ist das Wichtigste

„Liebling“, begann meine Frau in ihrem verführerischsten Ton. Ich dachte sofort, dass

etwas Größeres auf mich zu kommt, denn obwohl wir beide nebeneinander lagen und uns

anschauten, gelang es ihr irgendwie, mit großen, herzerweichenden braunen Augen zu mir

aufzuschauen. Was würde jetzt kommen, fragte ich mich. Wollte sie, dass wir schon wieder

ihre langweiligen Freunde besuchten? Oder noch schlimmer, sie einladen? Ich hätte nicht

schiefer liegen können. „Du weißt, ich werde nicht jünger und meine biologische Uhr tickt

und wir haben doch gesagt, dass wir Kinder wollen... Findest du nicht auch, dass es Zeit

ist, an eine Familie zu denken?“

Es dauerte eine Weile, bis ich antworten konnte. Millionen Gedanken liefen vor meinem inneren Auge ab. Gute Gedanken übrigens. Ich hatte nämlich eine unmodern glückliche Kindheit. Ich sage unmodern, weil viele meiner Freunde und Bekannten aus allen Generationen Stunden damit verbringen, sich mit Horrorgeschichten über ihre gefühllosen Eltern auszulassen. Ich fühle mich immer fehl am Platze, wenn versucht wird, mich an solchen Gesprächen zu beteiligen.

Wenn Leute zum Beispiel darüber jammern, dass sie einen Raum mit einem Bruder oder einer Schwester teilen mussten, die sie nicht ausstehen konnten, bin ich manchmal versucht, einen verspäteten Protest loszulassen, dass ich ein Bett mit meinen beiden jüngeren Brüdern teilen musste, bis ich vierzehn war - die zwei älteren Brüder hatten eigene Betten im selben Raum. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, damit ein Problem gehabt zu haben. Noch schwerer fällt mir, für eine Bekannte Mitgefühl zu entwickeln, die glaubt, nie geliebt worden zu sein, weil sie einer unerwünschten dritten Schwangerschaft entstammt. Was soll ich dazu sagen, frage Ich mich im Stillen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass meine Eltern mich als sechstes von neun Kindern geplant haben. Aber ich bin nun mal da, also versuche ich das Beste draus zu machen.

Ich will mich keinesfalls über die Probleme dieser Leute lustig machen. Einige davon sind wirklich schwer und zweifellos alle werden von den Betroffenen so empfunden. Aber ich glaube, dass viele dieser Probleme daher kommen, dass die betreffenden Menschen nicht das Gefühl hatten, geliebt zu werden. Das war Gott sei Dank nie das Gefühl, das eines von uns Geschwistern zum Ausdruck brachte. Natürlich haben wir uns auch über unser Schicksal beklagt. Aber unsere Klagen galten eher dem Wetter, den Steuern oder der Unfähigkeit politischer Führer - Dinge, auf die der Durchschnittsbürger keinen Einfluss hat.

Demzufolge war meine einzige Frage auf den Familienwunsch meiner Frau, ob und inwieweit ich in der Lage sei, den hohen Maßstäben gerecht zu werden, unter denen ich aufgewachsen bin.

Wir waren elf mit unseren Eltern, und die Großfamilie bestand aus einigen Hundert, inklusive

Onkel, Tanten, Cousins und eine Großmutter. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals einer von

ihnen die Art von Beschwerde über seine Erziehung äußerte, die ich oft in diesem viel

wohlhabenderen Land gehört habe. Das gilt auch für meine Freunde.

[Seite 16] Was ist der Grund dafür? Ich glaube, dass die ganze Gesellschaft, in der ich aufwuchs, irgendwie

eine große Familie war. Was hat sie dazu gemacht? War es die Armut, die wir alle teilten? War es

das gemeinsame Gefühl, in einem Boot zu sitzen?

Was ist der Grund dafür? Ich glaube, dass die ganze Gesellschaft, in der ich aufwuchs, irgendwie

eine große Familie war. Was hat sie dazu gemacht? War es die Armut, die wir alle teilten? War es

das gemeinsame Gefühl, in einem Boot zu sitzen?

Es sind viele Bücher über dieses Thema geschrieben worden und einige stimmen darin überein, dass wir mit wachsendem Reichtum immer unglücklicher werden. Als eine Ursache der heutigen Probleme wird oft der Verfall der traditionellen Familie genannt. Stimmt das wirklich?

Was bedeutet überhaupt das Wort Familie? In seinem Buch „The Third Wave“ zählt der Zukunftsforscher Alvin Toffler 81 verschiedene Arten von Familien auf, die es heute in den Vereinigten Staaten gibt.

In Webster’s online dictionary steht zur Definition von Familie:

- Familie: Die Grundeinheit der Gesellschaft, die traditionell aus zwei Eltern besteht, die ihre eigenen oder adoptierte Kinder großziehen; auch: jede andere soziale Einheit, die sich davon unterscheidet, aber der traditionellen Familie entspricht, etwa die Familie mit einem Elternteil.

- Clan: Eine Gruppe von Menschen gleicher Vorfahren; ethnische Zugehörigkeit: ein Volk oder eine Gruppe von Menschen mit gleicher Abstammung.

In Irland war meine Familie ziemlich traditionell. Meine Mutter war zu Hause, mein Vater ging arbeiten wie auch alle meine Brüder und Schwestern, sobald sie 14 Jahre alt waren. Alles verdiente Geld wurde meiner Mutter übergeben, die ihr wirtschaftliches Talent dadurch bewies, dass sie uns nicht nur ernährte und einkleidete, sondern auch noch Rücklagen für ein eigenes Haus bildete, in das wir einzogen, als ich acht Jahre alt war. Jeder von uns hatte bestimmte Arbeiten zu erledigen und gewisse Pflichten wahrzunehmen. In einem Gespräch, das ich vor kurzem mit meiner ältesten Schwester führte, kamen wir zu dem Ergebnis, dass eines der Probleme in heutigen Familien das Fehlen solcher Pflichten ist. Sie erinnert sich, wie wichtig sie sich als Fünfzehnjährige fühlte, weil das Geld, das sie zur Haushaltskasse beisteuerte, einfach unentbehrlich war. Abgesehen vom Geld, das sie dazugaben, halfen die älteren Jungen und Mädchen unserer Mutter mit den jüngeren Kindern und im Haushalt einschließlich dem Kochen. Keiner kam je auf die Idee, solche Aufgaben nicht zu erfüllen. Hätten meine älteren Geschwister sich geweigert zu kochen, wenn meine Mutter aus irgendeinem Grund weg war, wären wir Jüngeren ohne Essen geblieben. Weil ich der Sechste von neun war, stellten meine älteren Brüder und Schwestern mehr oder weniger die gleiche Autorität für mich dar wie meine Eltern. Als ein jüngeres Kind in Dublin aufzuwachsen bedeutete für mich, dass praktisch jeder, den ich kannte, mir Anweisungen erteilen konnte. Damals wäre es mir nicht eingefallen, einer Aufforderung von einem Nachbarn oder Älteren nicht zu gehorchen. Wie viele Kinder erinnere ich mich noch, wie unendlich viel größer und selbstbewusster meine älteren Geschwister mir vorkamen. Sie schienen immer zu wissen, was ich gerade dachte und was ich tun oder wovor ich mich drücken wollte. Sie schienen alle Antworten auf meine Fragen zu haben. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sehr ich mich danach sehnte, erwachsen zu werden.

Als ich ins schreckliche Teenageralter kam, hatte unsere Familie sich verändert. Sie konnte es sich leisten, mich als erstes Kind bis zum Abitur in der Schule zu lassen. Meine fünf älteren Geschwister waren bereits verheiratet, als ich sechzehn wurde und mein finanzieller Beitrag war nicht mehr erforderlich. Dadurch war ich der erste, der das Geld, das er mit verschiedenen Nebenjobs verdiente, behalten durfte. Der Vorteil war, dass ich Geld in der Tasche hatte, aber im Rückblick wird mir klar, dass ich auch der erste in der Familie war, dessen Kindheit bis zum Ende der Teenagerzeit andauerte. Heute ist es ganz normal, bis in die späten Zwanziger zu studieren und so von Zuwendungen der Eltern abhängig zu bleiben. Es könnte aber auch dazu führen, dass junge Leute das Gefühl entwickeln, keinen eigenen Beitrag zum Unternehmen Familie zu leisten. In meinem Fall wurde ich vor diesem Leiden dadurch bewahrt, dass jeden kalten Wintermorgen, wenn das Auto meines Vaters nicht ansprang, mein Einsatz gefragt war. Ich muss zugeben, dass ich laut fluchte, wenn meine Mutter in eisigen Wintern in mein Zimmer kam und mich mit den Worten aus dem Schlaf riss: „Steh auf, Lorcan! Dein Vater braucht einen zum Anschieben.”

[Seite 17] Wirkliche Gewissheit, dass ich als ein Mitglied in der Hierarchie geachtet wurde, erhielt ich, als ich

18 wurde. „Dein jüngerer Bruder möchte mit dir reden“, sagte meine Mutter. „Kannst du dir etwas

Zeit für ihn nehmen?“ Ich erinnere mich noch, wie aufgeregt ich plötzlich war, als endlich jemand

meinen Rat suchte. Das Problem, um das es ging, war einfach. Ein 16 Jahre alter Junge tyrannisierte

seit längerem meinen 14jahrigen Bruder. Er wollte von mir wissen, wie er das Problem lösen konnte.

Und ich gab ihm den Rat, den jeder verantwortungsbewusste Achtzehnjährige unter solchen Umständen

geben würde. Ich sagte meinem Bruder, er sollte sich einen Stock suchen, sich in den Hinterhalt

legen, bis der Junge vorbei kam und ihm dann von hinten eins überbraten. Das würde die nötige

erzieherische Wirkung haben. (Vor einigen Jahren erinnerte mich mein Bruder daran. Er hatte meinen

Rat genauestens und mit dem erwünschten Ergebnis befolgt.)

Wirkliche Gewissheit, dass ich als ein Mitglied in der Hierarchie geachtet wurde, erhielt ich, als ich

18 wurde. „Dein jüngerer Bruder möchte mit dir reden“, sagte meine Mutter. „Kannst du dir etwas

Zeit für ihn nehmen?“ Ich erinnere mich noch, wie aufgeregt ich plötzlich war, als endlich jemand

meinen Rat suchte. Das Problem, um das es ging, war einfach. Ein 16 Jahre alter Junge tyrannisierte

seit längerem meinen 14jahrigen Bruder. Er wollte von mir wissen, wie er das Problem lösen konnte.

Und ich gab ihm den Rat, den jeder verantwortungsbewusste Achtzehnjährige unter solchen Umständen

geben würde. Ich sagte meinem Bruder, er sollte sich einen Stock suchen, sich in den Hinterhalt

legen, bis der Junge vorbei kam und ihm dann von hinten eins überbraten. Das würde die nötige

erzieherische Wirkung haben. (Vor einigen Jahren erinnerte mich mein Bruder daran. Er hatte meinen

Rat genauestens und mit dem erwünschten Ergebnis befolgt.)

CLAN

Vor vier Jahren feierte meine Mutter ihren 80. Geburtstag. Etwa 250 Leute aus 17 Ländern waren anwesend, alle irgendwie miteinander verwandt. Es war schön, die Kinder und Enkel meiner Cousins und Cousinen aus Kalifornien und Australien zu treffen und Familienähnlichkeiten in Menschen zu entdecken, die sich nie gesehen hatten und auf verschiedenen Kontinenten aufgewachsen waren. Ich gebe zu, dass solche großen Ereignisse eine Ausnahme sind und der Begriff Familienclan sich im engeren Sinne hauptsächlich auf uns neun Geschwister, unsere Ehepartner, 27 Kinder mit Ehepartnern und deren Kinder bezieht - inzwischen sechs. Nur unmittelbare Familienangehörige waren vor kurzem bei den Hochzeiten meiner Nichten in Kanada und Irland anwesend, etwa 130 Leute. Bei solchen Anlässen werden Gäste wie die deutschen Flynns, meine ugandische Schwiegermutter und andere „Ausländer“ von Familienmitgliedern in Dublin, Perth oder Toronto untergebracht. Die Gastfreundschaft ist selbstverständlich und echt. Einladungen für Gegenbesuche werden ausgetauscht, und die Abschiede ziehen sich stark in die Länge. Ohne diese wunderbare, selbstverständliche Gastlichkeit würde das Clangefühl zweifellos verschwinden. Möge es noch lange leben.

ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT

Vor einigen Jahren hielt ein bekannter irischer Politiker eine Rede in der vollbesetzten Bar des Irischen Zentrums in Brampton, Kanada, wo mein Bruder der Sekretär des Vorstands ist

Er erzählte meinem Bruder, dass die meisten Europäer, wenn sie sich irgendwo auf dem Globus niederließen, als erstes ein Fort und dann ein Gefängnis errichteten. Die Iren waren da anders: Sie bauten meistens als erstes einen Pub, eine Kneipe. Warum? Natürlich ist einer der Gründe, warum die Iren nie eine Kolonie gründeten, der, dass wir selber eine waren, eine britische. Obwohl sich Irland heute eines beachtlichen wirtschaftlichen Erfolgs erfreut, gibt es immer noch das Gefühl „wir gegen die Anderen“, das heißt die unbewusste Überzeugung, dass wir nicht überleben können, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Betritt ein Ire irgendwo auf der Welt einen irischen Pub, wird er immer ein offenes Ohr finden und Informationen erhalten, wo er Arbeit oder Unterkunft bekommen kann. Was würde es uns wohl kosten, wenn alle Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft sich ebenso als eine große Familie betrachteten? Müssen wir wirklich erst von Außerirdischen angegriffen werden, bevor wir erkennen, dass wir alle in einem Boot sitzen?

Übrigens: Da ich ein Mann der Tat bin, war meine Antwort auf die Frage meiner Frau: „Okay, fangen wir an.“

Man sollte sich einmal bewusst machen, wie leicht wir am Arbeitsplatz ersetzbar wären, wenn wir

morgen nicht mehr lebten. Die Familie, die wir hinterlassen, wird den Verlust für den Rest ihres

Lebens fühlen. Warum also stecken wir mehr Energie in unsere Arbeit als in unsere eigene Familie?

- Lorcan Flynn

- Englischlehrer

- Geschichtenerzähler

- Autor

Übersetzung: Roland Greis

Bilder: Lorcan Flynn

Positive Emotionen sind die Motoren des Lebens[Bearbeiten]

VOM UMGANG MIT „SCHWIERIGEN“ KINDERN

VERHALTENSMODIFIKATION ALS METHODE

- Immer auf das Gute blicken

- und nicht auf das Schlechte

- 'Abdu'l-Bahá

In allen großen Religionen erscheint dieser Satz als Gebot.

Viele Menschen halten ihn für ein hohes Ideal, das man im alltäglichen Leben nur sehr schwer verwirklichen kann. Unter dem Blickwinkel der Lernpsychologie und der Familientherapie bekommt dieses Gebot eine völlig neue, sehr praktische und ungeheuer erfolgversprechende Bedeutung.

Die Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Monique Forest-Lindemann beschreibt die Umsetzung, lässt betroffene Eltern zu Wort kommen und erläutert den Weg der Verhaltensmodifikation.

FALLBEISPIEL TIM, BESCHRIEBEN VON DER MUTTER, SZENE ETWA ZEHN MONATE ZUVOR:

Vor kurzem wußte ich weder aus noch ein. Ich war verzweifelt und ratlos. Mein 3 1/2 jähriger Sohn schrie und tobte. Es waren richtige Wutanfälle. Immer aus nichtigem Grund, und immer ganz plötzlich. „Das ist ganz normal“, sagten andere Eltern, „das sind Phasen, die vorbei gehen.” Mein Sohn hatte wieder einmal einen seiner Anfälle. Ich redete beruhigend auf ihn ein, versuchte ihn zu streicheln, zu halten. Er wehrte sich. Ich weinte erst, dann kam die Wut. Ich schrie ihn an. Dann weinte ich wieder. Dann überlegte ich: Ist er überhaupt normal? Er kann nicht normal sein. Das hier ist auf keinen Fall normal. Wahrscheinlich stimmt mit seinen Genen etwas nicht. Was passiert hier? Ich wußte keine Lösung. Ich versuchte es mit Bach-Blüten-Notfall-Tropfen, ich versuchte es mit der Festhalte-Therapie. Es half nichts. Er schrie aus Leibeskräften.

Ich fing an mir vorzustellen, dass ich mein Kind vielleicht weggeben müsste, weil ich irgendwann nicht mehr mit ihm fertig werden würde: früher eine völlig unbegreifliche Vorstellung. Die Schwierigkeiten häuften sich, täglich, bald mehrmals täglich. Er wollte nicht aus dem Auto steigen, wollte abends nicht ins Bett, wollte sowieso nur bei mir im Bett schlafen, wollte nicht essen, was ich gekocht hatte. Er war gegen alles. Er machte alles, wovon ich als noch Kinderlose gesagt hatte: „So etwas würde mein Kind nie tun.” Mein Sohn stellte ununterbrochen wechselnde, unerfüllbare Bedingungen. Ich war seelisch und körperlich mit meinen Kräften am Ende. Mein kleines süßes Kindchen war mein grausamer, ausdauernder Chef und ich die Sklavin.

Es begann gleich nach der Geburt. Man sagte mir: „Wenn dein Kind schreit, hat es wahrscheinlich Hunger, also stille es. Das leuchtete mir ein. Ich stillte also 13 Monate lang Tag und Nacht alle eineinhalb Stunden. Jedes Kind hat ja angeblich seinen eigenen Rhythmus. So lernte das kleine Wesen von seiner ersten Stunde an, dass es nur brüllen muss, damit die Mama kommt.

Familientreffen? Fehlanzeige. Kochen? Nur mit Babysitter. Schon mittags war ich vollkommen erschöpft. Telefonieren? Nur wenn mein Sohn schlief. Wenn ich ein wichtiges Telefonat führen musste, brauchte ich einen Babysitter. Ich muss öfter wichtige Telefonate führen, da ich zuhause selbständig arbeite, seit ich ein Kind habe.

Ich bin inzwischen alleinerziehend. Der Vater gab mir an allem die Schuld. Diese zusätzliche Belastung konnte ich nervlich nicht auch noch aushalten. Er zog aus, als unser Sohn neun Monate alt war.

[Seite 19] Eines Tages hörte ich von den Erfolgen einer Psychologin mit einer

schwierigen Familie. Viel Hoffnung hatte ich nicht mehr, weil ich wußte, wie

langwierig Therapien meistens sind: Bis sich der

Erfolg einstellen würde, wäre mein Kind erwachsen

und schwer erziehbar oder vielleicht sogar kriminell.

Ich brauchte sofort Hilfe, auf der Stelle. Und wirken

musste sie, sonst wären ich und vor allem mein

Sohn verloren, das war mir klar.

Eines Tages hörte ich von den Erfolgen einer Psychologin mit einer

schwierigen Familie. Viel Hoffnung hatte ich nicht mehr, weil ich wußte, wie

langwierig Therapien meistens sind: Bis sich der

Erfolg einstellen würde, wäre mein Kind erwachsen

und schwer erziehbar oder vielleicht sogar kriminell.

Ich brauchte sofort Hilfe, auf der Stelle. Und wirken

musste sie, sonst wären ich und vor allem mein

Sohn verloren, das war mir klar.

NACH ACHT MONATEN TRAINING IN VERHALTENSMODIFIKATION

Wir haben Besuch. Tim rennt gleich voraus: „Wer will mein Kinderzimmer sehen?“ Er gibt den Kindern seine Spielsachen. Heute morgen hat er sich allein angezogen. Er hat dabei gesungen und war fröhlich, er ging dann in sein Zimmer und spielte, bis ich aufwachte. Das macht er jetzt jeden Morgen. Wenn ich vergesse, ihn zu loben, sagt er: „Das habe ich toll gemacht, nicht?“ Er ist seit einem halben Jahr im Kindergarten. Anfangs war er ganz außen vor, machte nirgends mit. Die Erzieherinnen sagten: „Er ist halt ein Einzelgänger, das gibt es immer wieder.“ Ich bin inzwischen der Ansicht, dass „Einzelgänger sein” ein Alarmzeichen ist. Jetzt macht Tim im Kindergarten öfter mit. Heute hat er mir beim Gemüseschneiden geholfen, ich habe ihn sehr gelobt, und er war sehr stolz. Er hat sein ganzes Mittagessen aufgegessen. Er ist viel positiver, entspannter, fröhlicher, rundum glücklicher geworden. Er lacht, spielt, singt, erfindet Lieder. Abends meckert er manchmal noch ein bisschen, wenn er ins Bett soll, aber es ist alles ganz anders. Er bleibt im Bett und singt oder erzählt seinen Kuscheltieren eine Geschichte. Das ist für mich ein kleines Wunder. Es gab zwischendurch Rückschläge, denn sobald ich mich nicht strikt an die Lerngesetze halte, ist es erst einmal vorbei mit dem Frieden. Aber ich sehe langsam wieder Land. Ich sehe jetzt einen wirkungsvollen, gewaltfreien Weg, der zwar anstrengend, aber begehbar ist. Ich habe gelernt, dass es zwei elementare Lerngesetze gibt:

1. Ein Verhalten, das beachtet wird, wird wiederholt.

2. Ein Verhalten, das kontinuierlich ignoriert wird, hat die Tendenz zu erlöschen.

Der Weg von der Theorie zur Praxis ist ohne professionelle Hilfe kaum möglich. Die Prinzipien zu verstehen ist einfach, aber es ist sehr schwer, die eigenen Verhaltensmuster dauerhaft zu durchbrechen. Ich beachte mein Kind jetzt positiv für alles mögliche, auch für Selbstverständlichkeiten. Tim freut sich dann immer sehr und ist stolz. Ich versuche, konstant alle Verhaltensweisen zu ignorieren, die ich nicht mehr erleben möchte. Anfangs ist das sehr schwer. Aber der Erfolg zeigt sich überraschenderweise relativ schnell. Das Ignorieren mag hart klingen, aber eine ständig schlechte Beziehung / Stimmung ist erheblich härter und hat verheerende Folgen. Außerdem wird ein Kind durch eine friedliche Art, Grenzen zu erfahren, ausgeglichener. Es wird sicherer und selbstbewusster.

Meistens geschieht das Grenzen setzen negativ emotional, etwa in Wut oder aus Ärger, zu wenig konsequent, ohne Plan. Wenn man willkürlich agiert, verwandelt sich die positive Beziehung Eltern/Kind unmerklich in einen Kampf, in dem es nur Verlierer gibt.

Ich spreche den Tag über immer wieder mit Tim über nette Dinge. Singe und lache mit ihm. Er erzählt und singt jetzt viel und ist gern lustig. Ich versuche, Ermahnungen wegzulassen. Das stärkt das Selbstbewusstsein des Kindes, weil es merkt: Die Mama traut mir etwas zu. Die Kindergärtnerin fragte mich kürzlich, was ich mit Tim gemacht hätte. Er sei wie ausgewechselt. Dieses ganze Training ist gleichzeitig auch ein Selbstbehauptungstraining. Ich kann mich besser durchsetzen und spüre schon erste Erfolge auch in meinem Berufsleben. Es geht mir viel besser. Dies ist der Stand nach acht Monaten Verhaltensmodifikationstraining.

- Verhaltensmodifikation ist eine Hilfe für Eltern mit dem Ziel, ein emotionales Gleichgewicht beim Kind zu schaffen, damit es sich normal entwickelt. Die optimale Förderung findet statt, wenn das Kind im Alltag positive Beachtung von den Bezugspersonen bekommt. Es erlebt dann positive Emotionen und fühlt sich wohl, fröhlich und selbstsicher.

Die Verhaltensmodifikation ist eine friedliche erzieherische Methode und basiert auf

der wissenschaftlichen Lernpsychologie. Verhaltensweisen, erwünschte wie unerwünschte,

werden unter Einflüssen des Umfeldes erlernt. Bei dieser Methode werden die beiden oben

genannten Lerngesetze berücksichtigt und im Alltag umgesetzt.

Die Absicht der Eltern ist aufrichtig: Sie möchten beim Kind nur erwünschte Verhaltensweisen sehen, dennoch ist die negative erzieherische Methode nicht nur erfolglos, sondern verursacht eine emotionale Blockierung beim Kind, das immer öfter Unlust und Opposition zeigt. Daher übt Tims Mutter, ihm positive Beachtung zu geben, und zwar für „selbstverständliche“ Verhaltensweisen wie sich anziehen, waschen, sich beschäftigen, mit einem kleinen Freund spielen, essen, malen.

Das ist der Hauptansatz der Verhaltensmodifikation: Die Eltern üben in alltäglichen Situationen, dem Kind mehr positive Beachtung zu geben. Dadurch rufen sie beim Kind und bei sich selbst positive Emotionen hervor, und allmählich wird eine positive Beziehung zwischen Eltern und Kind aufgebaut. Nur so kann ein Kind emotional stabil werden und sich normal entwickeln. Die negative Beachtung verursacht eine emotionale Blockierung beim Kind, das unsicher, unruhig, zappelig, unkonzentriert, oppositionell wird. Es kann sich nicht harmonisch entwickeln. Daher findet das Training in Verhaltensmodifikation in erster Linie mit den Bezugspersonen statt.

VERHALTENSANALYSE

Obwohl die Bezugspersonen es gut meinen, verstärken sie durch negative Beachtung genau die unerwünschten Verhaltensweisen des Kindes. Es lernt, für unerwünschte Verhaltensweisen Beachtung zu bekommen. Die kommt aber überwiegend als Aufforderung, Ermahnung, Kritik, Schimpfen, Strafen und gelegentliches Schlagen, daher wird das Kind oppositionell, unruhig, unkonzentriert, zappelig und auch aggressiv. Seine erwünschten Verhaltensweisen werden meistens als selbstverständlich betrachtet und deshalb ignoriert. Konsequenterweise zeigt das Kind immer weniger erwünschte Verhaltensweisen. Die Beziehung Eltern/Kind verschlechtert sich.

Aufgrund der wachsenden negativen Beachtung erlebt das Kind immer wieder negative Emotionen, die hemmende Effekte hervorrufen und die kindliche Entwicklung beeinträchtigen. Peu a peu verliert das Kind jegliche Motivation zu kooperieren. Konzentration und Aufmerksamkeit werden schwächer, Opposition und Unruhe nehmen zu.

DIAGNOSE

Umfeldbedingte Verhaltensauffälligkeiten mit Störung der Emotionen und des Sozialverhaltens

THERAPIEZIEL UND TRAINING DER BEZUGSPERSONEN ZUR VERHALTENSMODIFIKATION

Es geht darum, erwünschte Verhaltensweisen beim Kind positiv zu beachten und unerwünschte Verhaltensweisen zu ignorieren. Die Umsetzung dieser Grundsätze in alltäglichen Situationen verlangt einen aktiven Lernprozess von den Bezugspersonen, der in sechs Schritten abläuft.

1. Beobachtung der eigenen Verhaltensweisen

In der Beobachtung ihres eigenen Verhaltens als Reaktion auf Verhaltensweisen ihres Kindes stellen die Bezugspersonen fest, dass sie dem Kind für unerwünschtes Verhalten negative Beachtung geben und dass sie kaum seine „normalen“ erwünschten Verhaltensweisen sehen und positiv beachten.

[Seite 21] 2. Benennung der vorhandenen „normalen“ Verhaltensweisen

2. Benennung der vorhandenen „normalen“ Verhaltensweisen

Die zahlreichen Schwierigkeiten mit dem Kind führen bei den Bezugspersonen zu einer grundsätzlich negativen Wahrnehmung des Kindes, obwohl es gelegentlich ein „normales“ Verhalten zeigt. Hier muß man die vorhandenen „normalen“ oder „selbstverständlichen“ Verhaltensweisen des Kindes sehen, benennen und wahrnehmen. Anwendbare positive soziale Verstärker wie zum Beispiel sich selbst fröhlich zeigen, das Kind nett anschauen, sich mit ihm unterhalten, mit ihm beschäftigen, loben, mit ihm schmusen und ähnliches werden identifiziert.

3. Umsetzung der Lerngesetze im Alltag

Der Schwerpunkt des Trainings liegt darin, erwünschte Verhaltensweisen durch die Anwendung der positiven Beachtung (Mimik, Gestik, Körperkontakt, Aussagen) zu bestätigen und unerwünschte zu ignorieren. Das verlangt von den Bezugspersonen ein tägliches bewusstes Üben. Sie lernen ihre eigenen Verhaltensweisen zu steuern und nicht mehr impulsiv zu handeln. Eine kognitive Kontrolle findet statt, indem sie sich fragen: „Will ich dieses Verhalten nochmals erleben?“ Wenn ja, dann geben sie positive Beachtung. Wenn nein, ignorieren sie das Verhalten des Kindes. Dieser Lernprozess ist mühsam und lang, abhängig davon, wie intensiv die Bezugsperson sich bemüht. Die neuen Verhaltensweisen werden so lange geübt, bis sie automatisiert, zu Gewohnheiten geworden sind. Es wird gelernt, auf wiederholte Erklärungen, Aufforderungen, Befehle, Ermahnungen zu verzichten und in einer ruhigen und angenehmen Tonlage miteinander zu sprechen. Parallel ist eine Kooperation mit den Kindergärtnerinnen erforderlich.

4. Gestaltung des Alltagsablaufs

Die Eltern gestalten einen altersentsprechenden und fröhlichen Alltag ohne Aufforderungen, Ermahnungen oder negative Kritik. Der emotionale Druck wird abgebaut, denn er erzeugt psychischen Gegendruck. Die Anwesenheit der Bezugspersonen im Alltag ist notwendig, um die Beziehung zum Kind aufzubauen. Die Freizeitaktivitäten werden neu gestaltet. Hier geht es meistens darum, den elektronischen Konsum einzuschränken und statt dessen an sinnvollen Beschäftigungen oder an Gruppenaktivitäten teilzunehmen.

5. Konsequentes Handeln

Die Bezugspersonen üben, sich selbst an die Regeln zu halten. Sie lernen auch natürliche Folgen eines Verhaltens zu berücksichtigen. Nach und nach werden die Grenzsetzungen wirksam, da das Kind durch die Anwendung der positiven Beachtung erst in die emotionale Lage versetzt wird, selbst zu wollen und die Regeln zu akzeptieren. Die verbalen Grenzsetzungen können niemals als einzige Maßnahme wirken.

6. Generalisierung der Verhaltensmodifikation

Die Bezugspersonen wenden die Verhaltensmodifikation bei allen Mitgliedern der Familie oder der Gruppe an. Auch innerhalb der Partnerschaft wird der positive Einsatz der Verhaltensmodifikation geübt.

EFFEKTE DER VERHALTENSMODIFIKATION

Bei überwiegend positiver Beachtung für erwünschte Verhaltensweisen zeigt das Kind allmählich mehr davon. Gleichzeitig führt das Ignorieren der unerwünschten zu deren Erlöschen. Durch die positive Beachtung der Eltern wird die Eltern/Kind-Beziehung aufgebaut. Das Kind zeigt allmählich seinen Eltern gegenüber Vertrauen, es sucht den Kontakt. Die Zuwendung, die es von ihnen bekommt, gibt es zurück. Ein positiver Kommunikationskreislauf kommt in der Familie in Gang. Es findet eine Identifikation mit den Eltern statt, was den Lernprozess durch Nachahmung der erwünschten Verhaltensweisen der Eltern ermöglicht. Außerdem steigen bei erhöhter positiver Beachtung Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl beim Kind. Es wird emotional stabiler, ruhiger und ausgeglichener.

Motivation, Konzentration, Aufmerksamkeit und Kooperationsbereitschaft steigen deutlich.

Das Kind beschäftigt sich öfter länger bei Spiel-, Mal-, und Bastelaktivitäten. Seine

sensorischen Wahrnehmungen, seine Fein- und Grobmotorik werden adäquater. Das Kind hat

Erfolgserlebnisse. Es erwirbt soziale Kompetenzen. Es ist nicht mehr isoliert, es hat

Freunde. Es kopiert die erwünschten Verhaltensweisen seiner Bezugspersonen, die es

[Seite 22] täglich beobachtet und erlebt. Es pflegt altersentsprechende Tätigkeiten und nimmt

gelegentlich an Freizeitgruppenaktivitäten teil. Die Unsicherheit, Unruhe, Zappeligkeit,

die Opposition gehen zurück. Das Kind traut sich mehr zu und zeigt sich unternehmungslustig.

Es ist selbstbewusst geworden. Die Harmonie überwiegt in der Familie, die inzwischen ein

zufriedenstellendes Familienleben führt.

täglich beobachtet und erlebt. Es pflegt altersentsprechende Tätigkeiten und nimmt

gelegentlich an Freizeitgruppenaktivitäten teil. Die Unsicherheit, Unruhe, Zappeligkeit,

die Opposition gehen zurück. Das Kind traut sich mehr zu und zeigt sich unternehmungslustig.

Es ist selbstbewusst geworden. Die Harmonie überwiegt in der Familie, die inzwischen ein

zufriedenstellendes Familienleben führt.

Die Verhaltensmodifikation ist in jeder Altersstufe erfolgreich anwendbar, aber je jünger das Kind ist, desto leichter ist sie. Ein positives Umfeld beeinflusst direkt das Erwerben von erwünschten Verhaltensweisen beim Kind. Je früher die Bezugspersonen lernen, positiv mit dem Kind umzugehen, desto leichter wird die Aufgabe „Erziehen“ und desto „normaler“ und fröhlicher entwickelt sich das Kind.

- Monique Forest-Lindemann

QUELLENANGABEN

- Bippuuph, S. (1997) Das GEHEIMNIS GLÜCKLICHER KINDER. MÜNCHEN: BEUST

- Bora-Laufs, M. (2001). VERHALTENSTHERAPIE MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN. TÜBINGEN: DGYT

- Dreikurs, R., LOREN, G. (1991). KINDER LERNEN AUS FOLGEN. FREIBURG: HERDER

- GEBAUER, K, HÜTHER, G. (2003). KINDER BRAUCHEN WURZELN. DÜSSELDORF: WALTER

- Goleman, D. (1995). EMOTIONALE INTELLIGENZ. MÜNCHEN: DTV

- Hüther, G., Bonney, H. (2002). NEUES VOM ZAPPELPHILIPP. DÜSSELDORF: WALTER

- Kast-Zahn, A. (1997). JEDES KIND KANN REGELN LERNEN. RATINGEN-LINTORF: OBERSTEBRINK

- Krowatschek, D. (2002). ALLES ÜBER ADS. EIN RATGEBER FÜR ELTERN UND LEHRER. DÜSSELDORF: WALTER

- Sulz, S., Heekehrens, H.-P.(Hrsg) (2002). FAMILIEN IN THERAPIE. GRUNDLAGEN UND ANWENDUNG KOGNITIV-BEHAVIORALER FAMILIENTHERAPIE. MÜNCHEN: CIP-MEDIEN

- Voss, R., Wirtz. R. (2000). KEINE PILLEN FÜR DEN ZAPPELPHILIPP. HAMBURG: RORORO

Fotos: M. Willems

Die ersten Jahre sind die wichtigsten[Bearbeiten]

PRÄGUNG IM KINDESALTER / DIE WIRKUNG VON GENETISCHEN ANLAGEN UND UMWELTEINFLÜSSEN

Prägung bedeutet Formgebung. Die maßgebliche Prägung des Menschen findet während seiner

Kindheit statt, und man weiß heute, dass dafür die ersten drei bis fünf Lebensjahre

entscheidend sind. Prägung auf den Menschen bezogen bedeutet, dass er in seinen ersten

Lebensjahren eine bestimmte Form erhält. Doch welche Faktoren geben dem Menschen eine Form?

Ist dieser Prozess umkehrbar? Wie verläuft die Entwicklung des Menschen? Welchen Einfluss

hat die Erziehung auf diesen Prozess? Die Wissenschaft ist seit jeher bemüht, ein besseres

Verständnis der menschlichen Daseinsebenen zu entwickeln und dementsprechend die dem Menschen

innewohnenden Anlagen zu fördern. Bereits Plato und Aristoteles waren der Meinung, dass Kinder

mit bestimmten Begabungen auf die Welt kommen und diese dann ausgebildet werden

müssten. Diesen frühen Erkenntnissen entspricht auch die moderne Wissenschaft. Seit Beginn

des 20. Jahrhunderts gewannen die wissenschaftlichen Untersuchungen der kindlichen Entwicklung

rasch an Bedeutung. Erst durch standardisierte Tests, später durch Säuglings- und

Kleinkindbeobachtungen konnten viele Informationen über kindliche Entwicklungsmuster

sowie -geschwindigkeit gewonnen werden. Deutlich wurde hierbei, dass die Entwicklung

eines Menschen auf drei Ebenen verläuft: auf der körperlichen, der mentalen und der

geistigen.

Die Entwicklung des Menschen ist ein Prozess, der mit der Verschmelzung des elterlichen Chromosomenpaars einsetzt und ein Leben lang dauert. Sie ist ein aufeinander aufbauender Vorgang nach einem bestimmten Muster. Dieses Wachstum erfolgt nicht linear, sondern ist durch sensible und ruhende Phasen gekennzeichnet. Die sensiblen Phasen sind Zeiträume, während derer eine Anlage gegenüber bestimmten Reizen empfindlich reagiert und das Erlernen einer bestimmten Fähigkeit am einfachsten ist. Wird diese prägende Phase übersehen, kann dies bei manchen Fertigkeiten nur sehr schwer nachgeholt werden.